Die feinen Fußnoten zur Kopfarbeit.

Der Punkt

Nach 20 Jahren kommt für viele der Moment, mal einen Punkt zu machen. Wir für unseren Teil haben das Gegenteil getan und ihn aus unserem Agenturnamen entfernt. Der schreibt sich daher nicht mehr wie Sie es gewohnt sind kopf.arbeit. Sondern mit großer Selbstverständlichkeit so, wie man die intellektuelle Form des Ergebnisses von Kraft mal Weg (=Arbeit) klassischerweise bezeichnet: Kopfarbeit. Denn wenn man so wie wir die Erfahrung von zwei Jahrzehnten hat, in denen wir – hüstel, hüstel – hierzulande mit Preisen ausgezeichnete Pionierarbeit geleistet haben, muss man sich ja bei aller Bescheidenheit nicht mehr künstlich kleinmachen.

Was einfach ist und einfach wirkt, ist das Ergebnis eines halbwegs komplexen Prozesses, in dem wir uns als Österreichs erste Agentur für Geschichte mit den ersten 20 Jahren unserer eigenen Markenhistorie auseinandergesetzt haben. Die kritische Revision hat uns im Kern vieles bestätigen und beibehalten, aber manches auch überdenken und neu formulieren lassen. Außerdem haben wir in unserem Erscheinungsbild gründlich aufgeräumt und es übersichtlicher und einfacher gemacht.

Am vorläufigen Ende des Markenprozesses steht ein neuer Auftritt in frischen Farben, mit dem wir Kopfarbeit anno 2023 auf den Punkt bringen. Direkter denn je. Wir hoffen, Ihnen gefällt es. Punktum.

Sag mal

Wie Sie sicher sein können, dass diese Kopfzeilen ausschließlich auf einen menschlichen Urheber zurückgehen? Nun: Wie Sie sich im Zeitalter von ChatGPT denken können, natürlich gar nicht mehr. Das besagte KI-Produkt ist die jüngste Version der Erfüllung des uralten menschlichen Traums, sich mit einer abstrakten Instanz unterhalten bzw. sich von dieser etwas erzählen lassen zu können. Wenn man so will, ist schon die Befragung des antiken Orakels von Delphi nicht grundlegend von der Anrufung der bereits sprichwörtlichen Siris und Alexas verschieden.

Um die Geschichte kommunikativer künstlicher Intelligenz kurz zu rekapitulieren, muss man nicht so weit zurückgehen. Es reicht schon, mit einer nach dem Zweiten Weltkrieg vom britischen Logiker, Mathematiker und Kryptoanalytiker Alan Turing (1912-1954) formulierten Idee zu beginnen: Dass ein Computer das Attribut „intelligent“ dann verdiene, wenn er in einer Konversation nicht von einem Mensch zu unterscheiden sei.

Die erste intelligente Software im Sinne des Turing-Tests ist der Chatbot Eliza des deutsch-amerikanischen Informatikers Joseph Weizenbaum (1923-2008), dem ChatGTP vermutlich Angst machen würde: Die vermeintliche Einfühlsamkeit Elizas veranlasst Menschen in therapeutischen Settings zur bedenkenlosen Preisgabe von Persönlich-Intimem – und Weizenbaum dazu, ein scharfer Kritiker der Computergläubigkeit zu werden.

Derlei ist Siri, der von Apple 2011 auf den Markt gebrachten persönlichen Assistentin, sowie ihrer drei Jahre jüngeren Kollegin Alexa aus dem Hause Amazon gänzlich fremd: Sie verkörpern das autoritäre Ideal des Gesprächspartners, der zu allem Ja und Amen sagt.

KI-Pionier Sepp Hochreiter arbeitet derweil an der Linzer Kepler Universität daran, dass sie das bald auch mit regionaler Sprachfärbung tun und sich in Umgangssprache unterhalten können. Na servas.

Tarnen und täuschen:

Königlicher Kubismus

Es war in den 1950er-Jahren, als die Autojournalisten Heinz-Ulrich Wieselmann und Werner Oswald durch die Veröffentlichung heimlich gemachter Aufnahmen des Mercedes-180-Prototyps in auto, motor und sport einen schmerzempfindlichen Punkt nicht nur von Daimler drückten: dass neue Autos wie der seinerzeitige Nachfolger des Mercedes 300 vor der Markteinführung wohl oder übel auch im normalen Straßenverkehr getestet werden müssen, obwohl sie eigentlich noch Betriebsgeheimnis sind.

Gebildet wie Wieselmann und Oswald waren, dichteten sie für die Bildtexte Goethes Ballade vom Erlkönig wie folgt um: „Wer fährt da so rasch durch Nacht und Wind? Ist es ein Straßenkreuzer von drüben, der nur im Umfang zurück geblieben oder gar Daimlers jüngstes Kind? Der stille Betrachter wär gar nicht verwundert, wenn jenes durchgreifend neue Modell, das selbst dem Fotografen zu schnell, nichts anderes wär als der Sohn vom ‚Dreihundert‘.“

Um sich künftig vor Paparazzi zu schützen, entließen Daimler und Co ihre Prototypen fortan nur mehr gut getarnt in die freie Wildbahn des allgemeinen Straßenverkehrs. Wobei sie auf den sogenannten Dazzle-Camouflage-Anstrich der britischen Marine im Ersten Weltkrieg zurückgriffen: bizarre, spiralige Muster in maximal kontrastierendem Schwarz-Weiß zur optischen Täuschung des Gegners hinsichtlich der exakten Fahrzeuggröße und -konturen.

Was im Zweiten Weltkrieg wegen verbesserter Radartechnik und Luftaufklärung auf See weitgehend wirkungslos geworden war, bewährt sich bis heute in der Autowelt, in der man die inzwischen nicht mehr umlackierten, sondern spezialfolierten Prototypen in Anlehnung an den Anlassfall als ‚Erlkönige‘ bezeichnet.

Immer eine Reise wert: Wien

Same same, but different: Dass Kopfarbeit in Wien stattfindet, ist so alltäglich wie die Railjets auf der Westbahn. Mal besuchen wir einen Kunden, mal sitzen wir in der Nationalbibliothek, dem Staatsarchiv oder dem Wiener Stadtarchiv, mal suchen wir am Handelsgericht oder auf den Bezirksämtern nach Spuren.

Unlängst aber waren wir einfach so in Wien. Okay, nicht ganz: Wir kamen in den Genuss einer exklusiven Privatführung durch das nach fünfjähriger Renovierung wiedereröffnete Parlament. Auch wenn wir schon viel gesehen haben, waren wir vom neuen Glanz im Hohen Haus sehr beeindruckt – insbesondere davon, wie gut die Gratwanderung zwischen Denkmalschutz und Erneuerung gelungen ist. Neu etwa ist das Demokratikum, das die Praxis und die Geschichte des Parlamentarismus greifbar macht.

Es sei an dieser Stelle ebenso empfohlen wie der nachher von uns beim Plachutta – wo sonst – eingenommene Tafelspitz mit Kren, der die Tradition auf seine Weise mit Frische vereinbarte.

Auch die Abendgestaltung stand im Zeichen des aufgeklärten Patriotismus und einer von allen Kopfarbeitern geteilten Leidenschaft: Im Ernst- Happel-Stadion applaudierten wir der Nationalmannschaft bei ihrem 2:0-Erfolg gegen Schweden.

Ausgezeichnet!

Kopfarbeit gehört nicht zu den Agenturen, die so tun, als wären ihnen Auszeichnungen egal. Im Gegenteil: Wir freuen uns einerseits sehr darüber, verzichten andererseits aber auf rauschende Feiern mit Substanzen wie Schaumwein. Stattdessen sind wir, um es mit den Worten des Musik- und Sprachartisten Stefan Sterzinger auszudrücken, stoisch euphorisch.

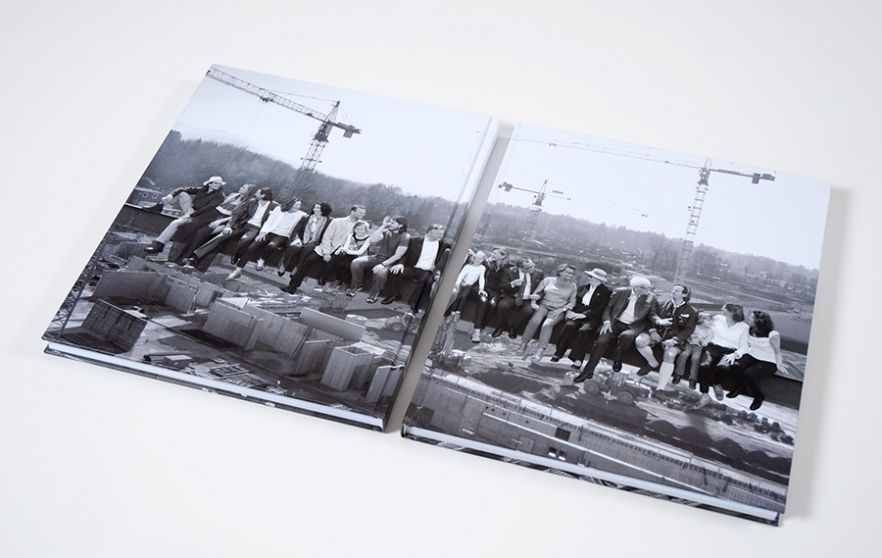

Versetzten uns bereits mehrere Prämierungen von filmischen Kopfarbeit-Produktionen in stoische Euphorie, schwelgen wir darin nun aufgrund dreier Print-Auszeichnungen: In Deutschland haben wir beim Best of Content Marketing (BCM) eine Gold- und eine Silbermedaille um den Hals gehängt bekommen sowie den BoB Best of Business-to-Business Communication Award gewonnen. Quasi ein Heimspiel war die Verleihung des Caesar in Linz, der uns in der Printkategorie Corporate Publishing zuteil wurde.

Wir finden das ausgezeichnet. Weil es wieder einmal bestätigt, dass die Aufzeichnung und Vermittlung von Unternehmensgeschichte einen veritablen Mehrwert für das Marketing und die Kommunikation eines Unternehmens darstellt – wenn man es denn richtig anstellt.

Wiener Zeitung:

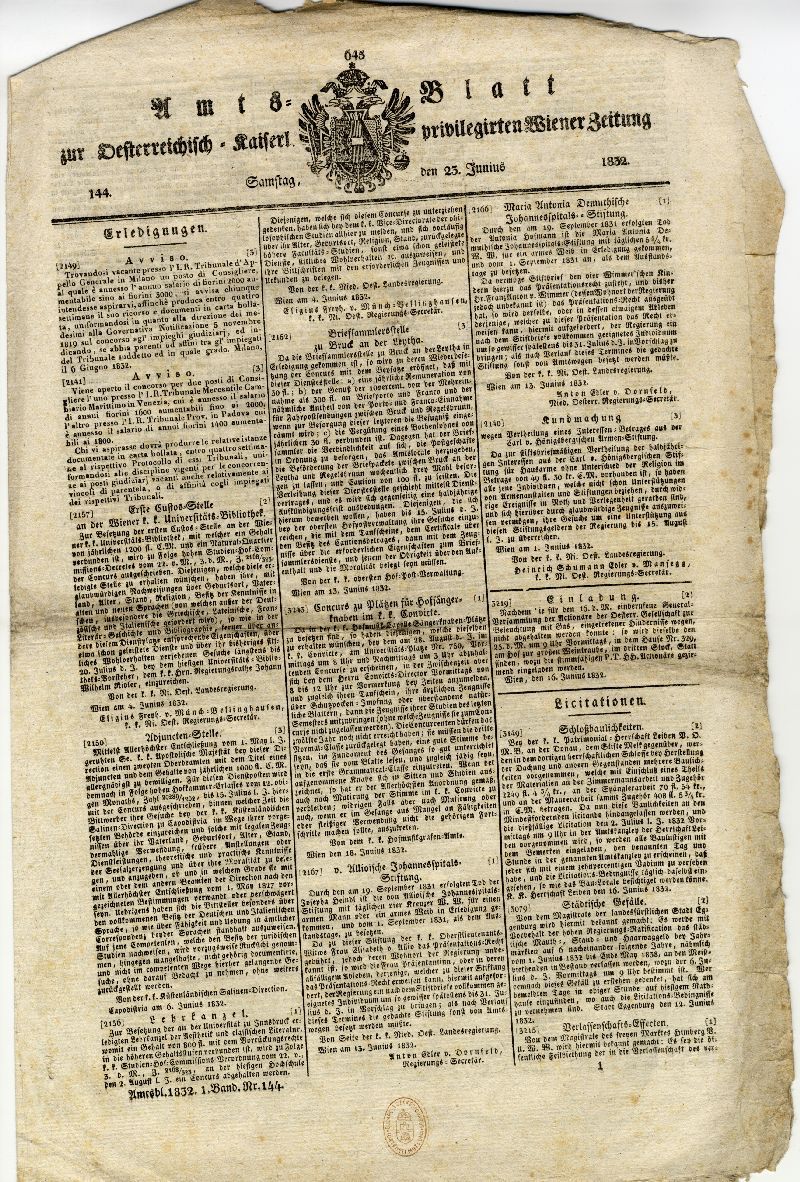

Das Weltdokumentenerbstück

Wie es mit der im Eigentum der Republik stehenden Wiener Zeitung mit dem dazugehörigen Amtsblatt weitergehen soll: Das ist eine Frage, die sich noch jede der letzten Regierungen gestellt hat. Dieser Tage sieht es wieder einmal düster für das überparteiliche Qualitätsblatt aus, das allen redaktionellen Bemühungen zum Trotz nur mehr einige wenige Tausend Leserinnen und Leser hat – so wie in seinen Anfängen, als ein Jahresabonnement stolze 12 Gulden kostete, was etwa dem Zehntel eines mittleren Beamtenjahresgehalts entsprach.

Dabei hat die älteste Zeitung der Welt seit ihrer Gründung als „Wiennerisches Diarium“ am 8. August 1703 schon allerhand überstanden: politische Bevormundung und Zensur, Einstellung auf Raten in der NS-Zeit und den gefürchteten Kanzler Metternich, der das seit 1780 unter dem Namen Wiener Zeitung erscheinende Medium eliminieren wollte, um seinem eigenen „Oesterreichischen Beobachter“ ein Monopol zu verschaffen. Ihrem in der ersten Ausgabe gegebenen Versprechen, „die der Redaktion einlauffenden Begebenheiten ohne einigen Oratorischen und Poëtischen Schminck der blossen Wahrheit derer einkommenden Berichten gemäß ordentlich vorzustellen“, ist die Wiener Zeitung so treu geblieben, dass ihr Archiv seit 2016 auf Betreiben von Hugo Portisch und seinem Kollegen Heinz Nußbaumer zum Weltdokumentenerbe der UNESCO zählt.

Auch Kopfarbeit zählt beim Recherchieren regelmäßig auf die Wiener Zeitung mit ihrem seit 1729 erscheinenden Amtsblatt. Denn darin ist immer nachzulesen, was im Firmenbuch an Gründungen, Prokuraverleihungen und Umfirmierungen eingetragen worden ist. Halten wir diesbezüglich auch zuerst am Landesgericht in den alten Büchern und Urkundensammlungen Nachschau: Der Double Check in der Wiener Zeitung ist Pflicht.

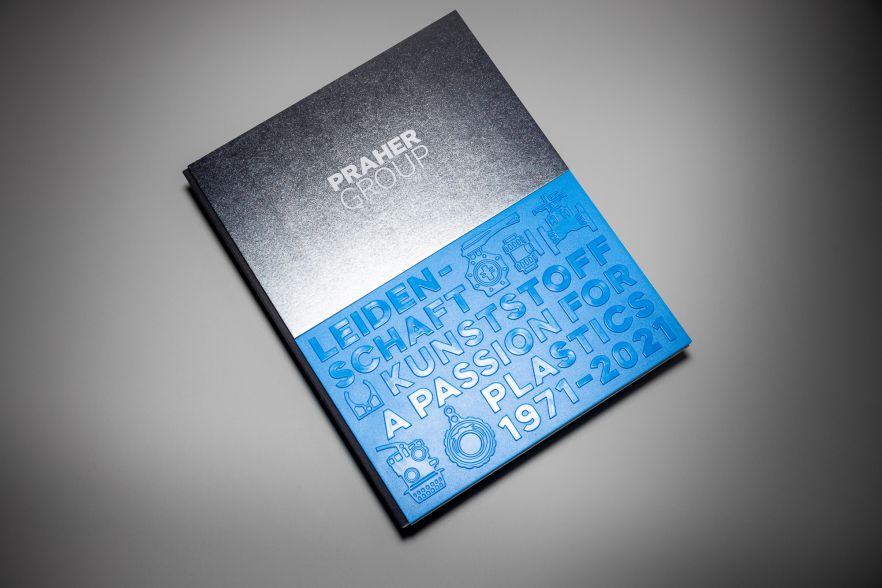

Praher –

es begann in der Garage

Eigentlich steht zu viel Text in unserem 120-seitigen Buch über die ersten 50 Jahre der Historie von Praher, ist die Geschichte des Mühlviertler Kunststoffunternehmens doch eine wie aus dem Bilderbuch: Als der Spritzgießmaschinentechniker Ludwig Praher im Dienste eines von Kapazitätsnöten geplagten Kunden seines Arbeitgebers selbst mit einer Maschine aus zweiter Hand Kunststoffartikel zu fabrizieren beginnt, tut er dies getreu dem Start-up-Klischee in der Garage seines Wohnhauses.

Nach der 1971 vollzogenen Verselbstständigung weitet Praher die Produktion im Eigenheim aus und stellt als Lohnfertiger unter anderem Kunststoffgebinde für die „Russen“ – eingelegte Heringsfilets – eines steirischen Lebensmittelfabrikanten her. Die Maschinen kühlt er mit Wasser aus dem hauseigenen Schwimmbecken – was insofern in die Zukunft verweist, als Praher später unter anderem mit Mehrwegventilen und Zubehör für Pools international reüssieren wird. Dass Ludwig Praher des Englischen kaum mächtig ist, hindert ihn nicht an der Gründung einer Kanada-Niederlassung mit eigener Produktion.

Unter nimmermüder Regie von Gründersohn Winfried Praher an einem halben Dutzend Standorten mit mehr als 300 Mitarbeitenden erfolgreich, ist Praher auch heute wie eh und je für jedes spannende Projekt zu haben. Zum Beispiel für die Fertigung jener Kunststoffplatte, die den Umschlag des Jubiläumsbuches ziert.

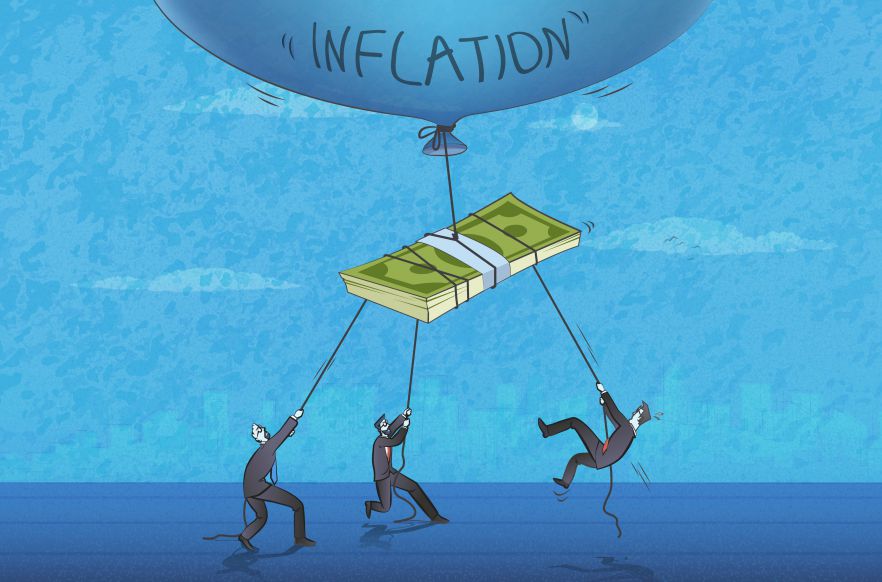

Das 100-Millionen-Ei

„Bar oder mit Karte?“ ist eine Frage, die sich unseren Vorfahren 1922 beim Einkaufen noch nicht stellte, so gerne sie inmitten einer galoppierenden Hyperinflation von 1.733 Prozent wohl auch bargeldlos bezahlt hätten. Daher blieb den Menschen in Österreich nichts anderes übrig, in der auf die „Backhendlzeit“ vor dem Ersten Weltkrieg folgenden „Eisernen Zeit“ der exzessiven Preissteigerung und Geldentwertung – an die das älteste Gasthaus am Wiener Naschmarkt namentlich noch heute erinnert – mit Schubkarren voll wertlosem Geld einkaufen zu gehen. Und für ein Brot absurde Beträge locker zu machen – in der Gewissheit, dass es Stunden später schon wieder teurer sein würde.

Was spielte es da für eine Rolle, die nur mehr einseitig auf billigstes Papier gedruckten Kronen- Scheine als Einkaufszettel oder zum Anrauchen einer Zigarre zu verwenden? „Die Marktfrau, die ohne mit der Wimper zu zucken 100 Millionen für ein Ei verlangen kann, verliert völlig die Fähigkeit, noch von irgendetwas – und sei es noch so verrückt – überrascht zu sein“, beschrieb Thomas Mann die psychologischen Konsequenzen des ökonomischen Dramas, das Bezieher fixer Einkommen verarmen und Sparguthaben wertlos werden ließ.

In Linz mischten bis zu 18 offizielle und noch mehr unbefugte Banken und Geldanstalten beim irren Treiben mit; die meisten waren – so wie zwei der drei Linzer Sparkassen – bis 1924 wieder vom Finanzmarkt verschwunden. Da war die Inflationsspirale bereits gestoppt. Und zwar durch die Ankündigung einer Großanleihe des Völkerbundes, der Österreich dafür finanziell unter Kuratel stellte. So wie das bankrotte Griechenland 90 Jahre später.

20 Jahre Kopfsache

Wer sich so wie wir lange genug mit den Jubiläen anderer beschäftigt, wird darüber selbst zum Jubilar – wenngleich sich unser 20-Jähriges im Vergleich zu den 50-, 75- oder gar 100-Jährigen unserer Kundschaften natürlich etwas bescheidener ausnimmt. Aufmerksame Kopfzeilen-Leserinnen und -Leser wissen en détail über unsere Entwicklung, unsere geschätzten Auftraggeber aus allen möglichen Branchen – wir sagen nur: Rosenbauer, Kwizda, Pfanner, Plansee Group, Kapsch, Plasser & Theurer, Fischer Ski und viele andere mehr – sowie die dramaturgische Bandbreite unserer Geschichtsdarstellungen vom Spielfilm über das Short-Story-Kompendium bis hin zum aufwändigen Premium-Bildband Bescheid.

Weniger bekannt ist hingegen, dass die brüderliche Freundschaft der Kopfarbeit-Gründer Manfred Dunzinger und Stefan Ecker bereits auf den gemeinsamen Schulbesuch und ein gemeinsames Studium zurückgeht.

Die ebenfalls gemeinsam verfasste Diplomarbeit – „Eine historisch-betriebswirtschaftliche Analyse des Unternehmens Wiesner-Hager“ – war die erste Kopfarbeit, gefolgt von der Aufbereitung der Geschichte von Hödlmayr. Der Rest ist Agenturgeschichte.

Die Agenturgeschichte ist insofern auch Wirtschaftsgeschichte, als die Wirtschaftskammer Österreichs partout keine passende Mitgliedersparte für Österreichs erste Agentur für Geschichte finden konnte – und in ihrer Not alles Mögliche vom Verlag bis zur Detektei vorschlug. Bis sie schließlich eigens für Kopfarbeit eine neue Branche in ihrem Verzeichnis anlegte, um unser Unternehmen korrekt zuordnen zu können.

Eine Nominierung,

ein Delphin

„Zuerst die Arbeit, dann die Preise“ könnte man in Abwandlung des sattsam bekannten Sprichwortes sagen, das Generationen von Kindern ganze Nachmittage verdorben hat. Als Erwachsener sieht man die Dinge naturgemäß anders und kann auch einer reichlich angejahrten Binsenweisheit eine Spur Wahrheitsgehalt abgewinnen.

So auch bei der Kopfarbeit-Produktion „Zwei in ihrem Element“, die wir gemeinsam mit Anatol Bogendorfer und seiner BOXA FILM für Plansee realisiert haben: Die ist beim internationalen Wirtschaftsfilmfestival von Cannes – den Cannes Corporate Media & TV Awards – mit einem Delphin ausgezeichnet worden. Von den über 900 Einreichungen schafften es 205 ins Finale. 144 dieser Arbeiten ist der Delphin bereits sicher. Bei der Preisverleihungszeremonie Ende November wird sich dann – leider bloß online – herausstellen, welche Arbeiten darüber hinaus einen der Hauptpreise gewonnen haben.

„Zwei in ihrem Element“ ist somit noch voll im Rennen. So auch beim österreichischen Staatspreis Wirtschaftsfilm, der den Plansee-Film auf die Shortlist 2021 gesetzt hat. Wir sind gespannt und freuen uns riesig über den Preis aus Cannes und die Wahl ins Finale in Wien: Für Bogendorfer und sein Team, für unseren Auftraggeber Plansee – und ein kleines bisschen auch für uns.

„Wir führen gerade

eine Umfrage durch“

Meinungsumfragen sind, wie sich unlängst wieder gezeigt hat, ein durchaus kraftvolles Instrument im politischen Wettbewerb. Und das schon seit fast 200 Jahren: 1824 gibt das Lokalblatt von Harrisburg, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Pennsylvania, zum Ausgang der Präsidentschaftswahl eine Meinungsumfrage in Auftrag (die korrekterweise Andrew Jackson als stimmenstärksten Kandidaten prognostiziert).

Auch das nächste Großereignis in der Entwicklung der opinion polls steht im Zeichen des US-Präsidentschaftswahlkampfes. 1936 wettet der New Yorker Journalismus-Professor George Gallup, er könne den nächsten Präsidenten mit einer durchdachten Telefonumfrage präziser vorhersagen als die Zeitschrift Literary Digest, deren Leser sich millionenfach per Post an den Digest-Umfragen beteiligen. Gallup behält recht, weil er erkennt, dass diese zwar quantitativ beeindruckend, aber nicht repräsentativ sind. Indem er nicht nur das Wahlergebnis, sondern auch die Abweichung der Digest-Umfrage korrekt vorhersagt, versetzt Gallup der Zeitschrift den Todesstoß: Sie wird 1938 eingestellt.

Obwohl Gallup 1948 ein veritables Umfragedesaster in Sachen Präsident Truman erlebt, wird er zum Inspirator junger europäischer Sozialwissenschafter wie Elisabeth Noelle-Neumann. Sie gründet 1947 das einflussreiche Institut für Demoskopie Allensbach, das zum Fixbestandteil der bundesrepublikanischen Demokratie wird. Nicht zuletzt durch Noelle-Neumann kommt die Meinungsforschung also nach ausgestandenem Zweiten Weltkrieg rasch in den jungen Demokratien Österreichs und Deutschlands an – und verführt seither Parteien, Politiker und Medien dazu, auf Umfragen gestützt Quote und quotentaugliche Politik zu machen.

Eine Geschichte der Dinge

Manche Dinge haben symbolische Kraft, manche eine Aura: Mit solchen Dingen und mit dem großartigen Szenografen Manuel Schilcher von unserem Partner argeMarie gestalten wir dieser Tage und Wochen zwei Foyers im Empfangsgebäude des Metallkonzerns Plansee im Tiroler Außerfern.

Während wir die Besucher des 1921 gegründeten Unternehmens im ersten Raum mit den Rohstoffen, Produkten und Herstellungsverfahren des Spezialisten für Wolfram und Molybdän vertraut machen, wickeln wir im zweiten den roten Faden der hundertjährigen Unternehmensgeschichte ab – um ihn an historisch neuralgischen Punkten aufzunehmen und davon in Verbindung mit so verschiedenen Stellvertreterobjekten wie einer Litfaßsäule, dem Scheinwerfer eines Ford Modell T oder einer Vinylsingle in goldenem Schallplatten-Cover zu erzählen.

Mehr dürfen wir noch nicht verraten. Eines aber steht fest: Der Besuch wird sich lohnen.

Geniale Nachbarschaft

So nah dran waren wir beim Aufzeichnen von Geschichte noch nie: Das Stammwerk des renommierten Gleismaschinenbauers Plasser & Theurer liegt keine fünf Gehminuten von unserem Büro im Winterhafen. Unmittelbar neben der Schiffswerft Linz, in die der außergewöhnlich findige Unternehmer Franz Plasser Anfang der Fünfzigerjahre seine in der Schweiz erworbene Bahnbaumaschine zum Service bringt. Dort lernt er den jungen, hochveranlagten Ingenieur Josef Theurer kennen. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, die dank der unternehmerischen und technischen Sonderbegabung der Unternehmensgründer und ihrer Mitstreiter ihresgleichen sucht.

Mit ihrer ersten eigenen Maschine bringen Plasser & Theurer 1953 den Bahnbau neu auf Schiene. Keine zehn Jahre dauert es, bis das Start-up jene Ausnahmestellung am Weltmarkt erreicht hat, die das Familienunternehmen mit aktuell über 2.000 Patenten und einer Exportquote von 95 Prozent bis heute souverän behauptet.

Wir freuen uns, dieses so spannende Stück Wirtschaftsgeschichte direkt nebenan – und in der Zentrale in Wien – aufzeichnen zu dürfen.

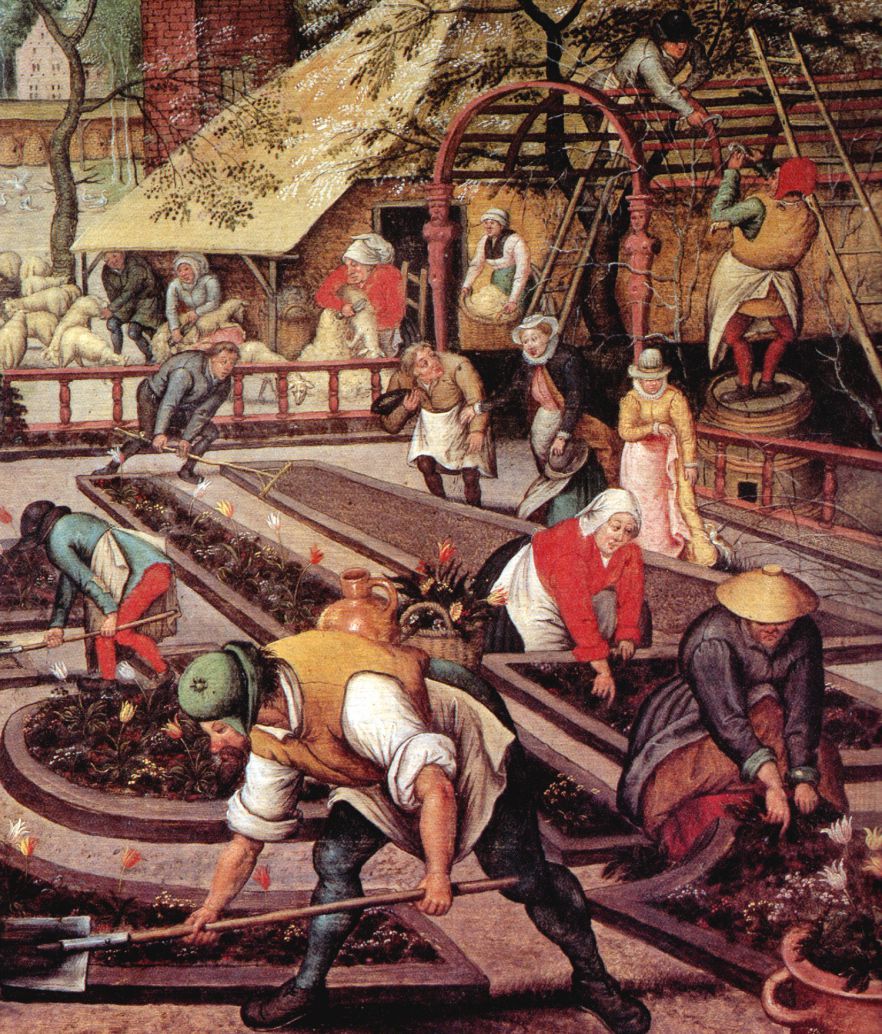

Sag mir, wo die Blumen sind

Schillernde Spekulationsblasen wie aktuell jene rund um GameStop oder Bitcoin sind für Ökonomen so faszinierend wie Seifenblasen für ein Kind. Und ebenso vertraut: Die erste vollständig dokumentierte Bubble datiert auf den Zeitraum von 12. November 1636 bis 5. Februar 1637. Das Spekulationsobjekt waren Tulpenzwiebeln, die aus dem Osmanischen Reich nach Europa gelangt waren. Dem Boom ging über ein halbes Jahrhundert unaufgeregter Tulpenliebhaberei voraus: Reiche Bürger und Aristokraten schätzten und tauschten die exotische Pflanze, weil sie selten und dekorativ war.

Gegenstand spekulativen Finanzinteresses wurde der bunte Zwiebelblüher erst im „Goldenen“ Zeitalter der Kolonialisierung in den Niederlanden, als die Herren der Ostindien-Kompanie zum Global Player und zahlreiche Händler reich wurden. Ihr Geld legten sie unter anderem in Tulpenzwiebeln wie auch in Optionen darauf an, die zunehmend auf Börsen- und Wirtshausauktionen gehandelt wurden.

Zwischen 1623 und 1637 stieg der Stückpreis für besonders begehrte Zwiebeln von 1.000 auf 10.000 Gulden – den Preis eines Amsterdamer Grachtenhauses, mehr als das 66-fache des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Am 3. Februar 1637 erreichte die Tulpenblase in Alkmaar ihre Maximalausdehnung, um zwei Tage später mit verheerenden volkswirtschaftlichen Folgen zu platzen, als bei einer Auktion in Haarlem erstmals nicht alle Tulpen zum gewünschten Preis verkauft wurden.

Galt das „Tulpenfieber“ lange als Musterbeispiel für irrationales ökonomisches Herdenverhalten, mehren sich in jüngerer Zeit andere Deutungen. Erkennen die einen psychologische Motive, wollen andere Ökonomen rein marktwirtschaftliche Mechanismen wirken sehen: Die Tulpenkäufer konnten seinerzeit aus hochriskanten Optionsdeals mit einer Pönale von nur 3,5 Prozent des Handelswertes vorzeitig aussteigen – was das Feuer der Risikobereitschaft gehörig angeheizt haben dürfte.

Begegnung im Zug

Dass es gar nicht so leicht ist, in kurzen Worten zu erklären, was der österreichische Weltkonzern Plansee genau macht: Damit spielt der charmante Kurzfilm, den wir gerade mit Regisseur Anatol Bogendorfer für den im Tiroler Außerfern beheimateten Refraktär- und Verbundmetallhersteller produzieren.

„Zwei in ihrem Element“ erzählt von der zunächst flüchtig anmutenden Begegnung einer Ingenieurin (gespielt von Caroline Frank) mit einem Musiker (dargestellt von Klemens Dellacher) in einem Zugabteil. Was sie beruflich machen, wollen die beiden einander aus unterschiedlichen Gründen nicht verraten – bis eine unerwartete Wiederbegegnung auf der Bühne eines Festsaals den doppelten Schleier des Geheimnisses lüftet. Mehr sei gar nicht verraten – außer dass die Geschichte von Plansee auszugsweise nebenher in Form eines Films im Film Platz findet. Die umfangreichen und Covid-19-konformen Dreharbeiten in den Tiroler Alpen, im Lokpark Ampflwang und in einem großen Festsaal mit Leinwand und 50 Komparsen sind bereits abgeschlossen.

Nun geht die Arbeit am Schnittplatz und in der Postproduktion weiter, womit für die Spielfilmpremiere im Plansee-Jubiläumsjahr 2021 alles nach Plan läuft.

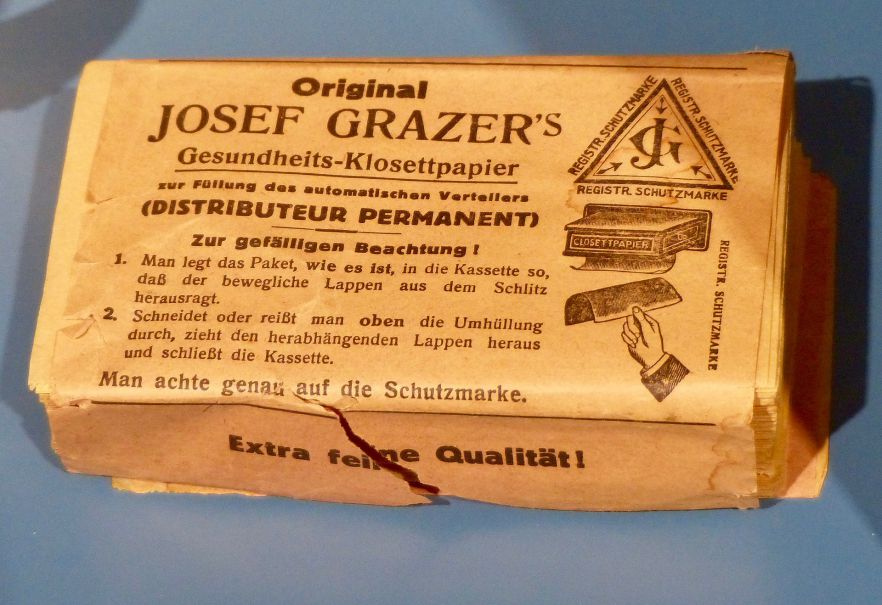

Unser aller Wertpapier

China hat der Welt über Schießpulver, Buchdruck und Nudeln hinaus auch Corona gebracht. Und eine Erfindung, die im Zuge dieser Pandemie in den Mittelpunkt des Kaufinteresses gerückt ist: Das Klopapier, das 1391 erstmals für Kaiser Hong Wu in halbmetrigen Blättern hergestellt wurde. Parfümiert und so extraweich wie die Seide, zu der man im französischen Königshaus nach Geschäftsabschluss am Abort zu greifen beliebte.

In anderen Breiten und Milieus mussten hingegen Sand und Schnee, Blattwerk und Lumpen, Steine und Schwämme, Maiskolben und sogar das liebe Federvieh – lebend – zur Reinigung des Allerwertesten herhalten. Noch im Mittelalter war der „Arschwüsch“ aus Stroh das populärste Gesäßreinigungsmittel der Wahl. Papier kam erst danach in Gebrauch: Ausrangiertes Schreib- und Packpapier, später dann Zeitungen.

Der Welt erster Klopapierfabrikant war der Amerikaner Joseph Gayetty. 1857 ging er erstmals mit „medicated paper“ in Form von Einzelblattsammlungen in Schachteln auf den Markt, der heute allein in den USA 2,4 Jahresmilliarden Dollar schwer ist – auch weil Klopapier in den USA traditionell nicht gefaltet, sondern zu großzügigen Knäueln geknüllt wird. Weshalb der Pro-Popo-Verbrauch in den Staaten bei 25 kg per annum liegt, wohingegen man beispielsweise in Belgien mit 10 kg „closetpapier“ bzw. „papier cul“ auskommt. Zum Leidwesen europäischer Hersteller wie Hans Klenk, der 1928 Deutschlands erstes Klopapier auf Rollen in Umlauf brachte und warb: „Verlangen Sie eine Rolle Hakle, dann brauchen Sie nicht Toilettenpapier zu sagen.“

Die WALTER GROUP:

Geschichte gelb auf blau

Die im Straßen- und Eisenbahnverkehr allgegenwärtigen blauen LKW-Züge mit dem gelben LKW WALTER Logo sowie die überall präsenten blauen CONTAINEX-Container gehören nicht nur zu unserem Alltag, sondern auch zusammen. Zum managementgeführten Privatkonzern und stillen Umsatzriesen WALTER GROUP, dessen faszinierende Geschichte 1924 in Wien beginnt.

Dort gründet der gelernte Spediteur und Zollfachmann Franz Walter ein Speditionsbüro, das nach 1945 schwer in den Seilen hängend k. o. zu sein scheint. Walters Schwiegersohn Franz Krauter gelingt mehr als nur die Rettung des angeschlagenen Kleinbetriebs: Über Jahrzehnte baut der Bauernsohn aus Oberösterreich LKW WALTER zum führenden Player für europaweite Transporte von Komplettladungen aus.

Der erste Coup gelingt ihm mit LKW-Transporten aus dem Hafen von Triest, aus dem man in Österreich in den 1950er Jahren noch ausschließlich per Bahnfracht zu importieren pflegt. Einen feinen Riecher beweist der Diplomkaufmann auch mit der frühen Entscheidung für ein Geschäftsmodell, das man heute bewundernd als disruptiv bezeichnen würde: LKW WALTER verzichtet zugunsten von flexibel gechartertem Frachtraum auf eine eigene Flotte.

Davon und von anderen Coups wie der Gründung von CONTAINEX erzählt der 174-seitige Band „Wegweisend in Europa“, den wir exklusiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WALTER GROUP gestalten durften.

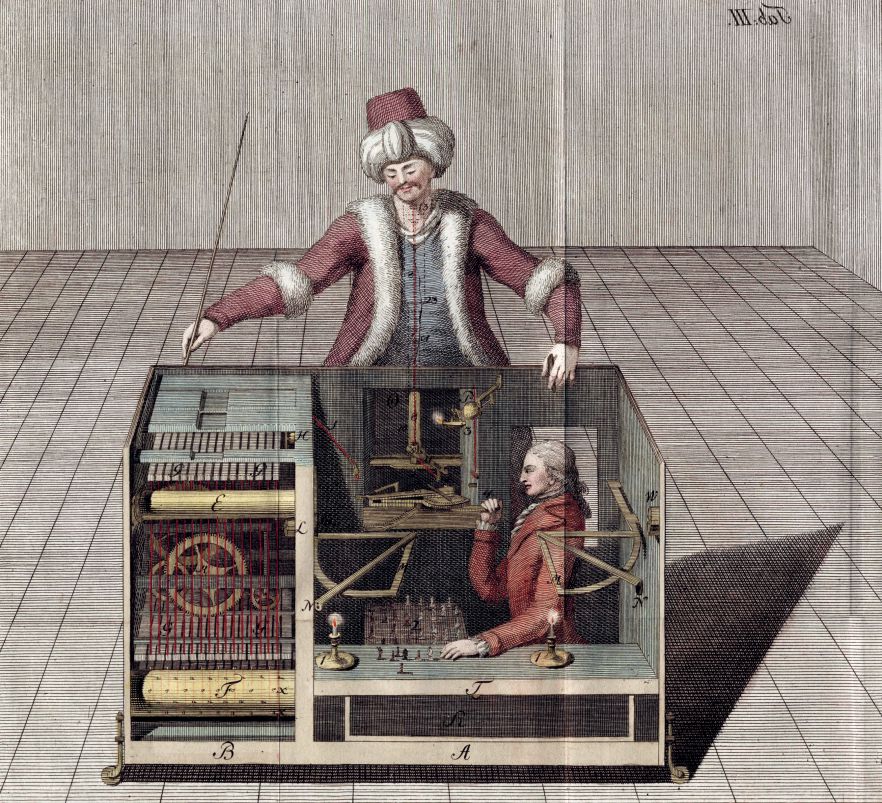

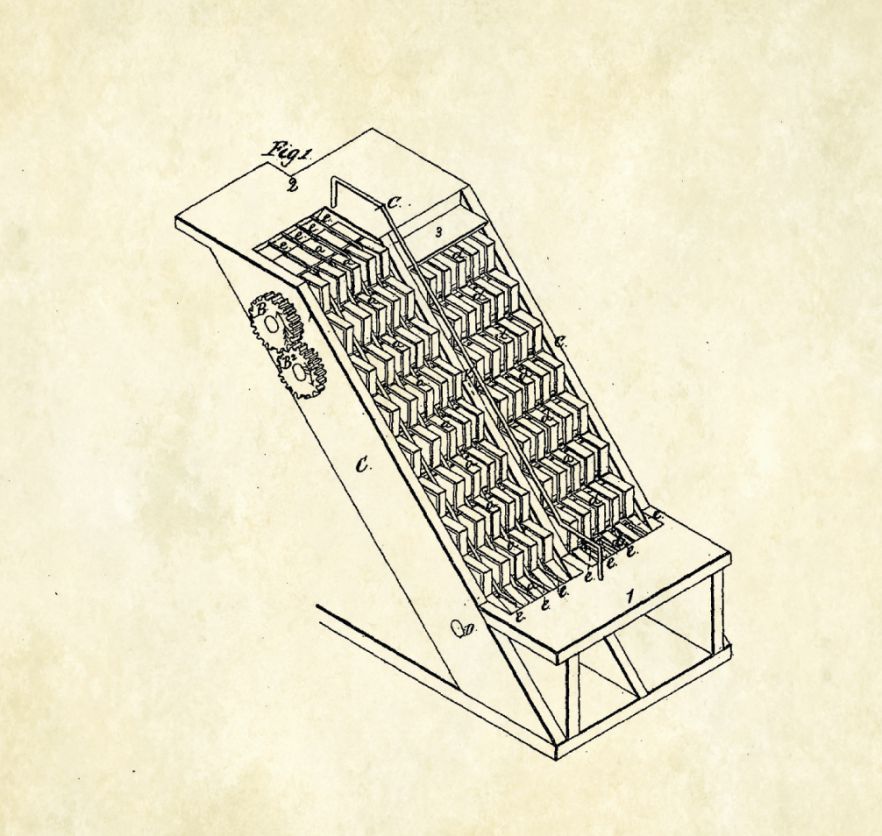

Türkische Schachzüge

Kaiserin Maria Theresia staunt nicht schlecht, als ihr Hofsekretär Baron Wolfgang von Kempelen anno 1770 seine neueste Erfindung in ihren Salon rollen lässt: Eine auf Türkisch getrimmte Puppe an einem hüfthohen Kasten mit spielfertig bestücktem Schachbrett darauf. Graf Cobenzl ist der Erste, der gegen den „Schachtürken“ antreten darf. Allerdings erst, nachdem der begnadete Techniker und Impresario Kempelen die Gesellschaft mit einer trickreichen Demonstration irregeführt und glauben gemacht hat, dass sich im Gehäuse nichts weiter als eine komplizierte Mechanik verbirgt.

Tatsächlich sitzt darin – wie kein Geringerer als Edgar Allan Poe in einem klugen Essay später richtig schlussfolgern wird – sehr wohl ein Mensch, der den genial konstruierten Automaten von innen steuert und Cobenzl sowie später auch Napoleon und Friedrich den Großen den Kürzeren ziehen lässt. Denn Kempelen und erst recht der Nachbesitzer Johann Nepomuk Mälzer wissen meisterliche Spieler dafür zu gewinnen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit in das Gehäuse und die Rolle des Schachtürken zu schlüpfen.

Das so entzückte wie um eine Erklärung verlegene Publikum sieht selbst ausgezeichnete Könner schachmatt gesetzt – in Österreich, Deutschland, Italien, England und ab 1826 auch in den USA, wo der Schachtürke später in den Besitz von Poes Hausarzt gelangt. Schließlich landet der inzwischen mehrfach kopierte Schachautomat in Peale's Museum in Philadelphia, mit dem er 1854 in Flammen aufgeht. Was vom Schachtürken bleibt, ist eine detailreiche Kopie im Computermuseum Heinz Nixdorf in Paderborn – und der ursprünglich ganz und gar nicht rassistisch punzierte Ausdruck „getürkt“.

Corona:

Geschichtsträchtige Zeiten

Trotz der immensen Beanspruchungen in der Corona-Krise möchten wir Sie nachdrücklich ermutigen, heute auch an morgen zu denken. Was jetzt geschieht, ist geschichtsträchtig, und wird doch bald wieder Geschichte sein – wenn auch mit Sicherheit eines der spannendsten Kapitel Ihrer Unternehmenshistorie.

Halten Sie daher so viel fest, wie Sie nur können. Führen Sie Buch über die Veränderungen, die mit Masken und Videokonferenzen in Ihren Geschäftsalltag und Ihre Unternehmenskultur eingezogen sind. Und schauen Sie auch auf das, was Hoffnung gibt: Die Solidarität Ihrer Kunden und Geschäftspartner oder den verstärkten Zusammenhalt Ihrer Belegschaft und ihre Identifikation mit dem Unternehmen.

In beinahe 20 Jahren Kopfarbeit haben wir noch kein Unternehmen kennengelernt, das nicht mindestens einmal harte Zeiten durchzustehen hatte. Glauben Sie uns: Nichts sorgt innen für so viel Verbundenheit und außen für so viel Respekt und Anerkennung wie das Meistern von Krisen. Sie läuten die Stunde der Erfolgssucher und Problemlöser ein. Oft sind es erst dramatische Situationen wie die gegenwärtige, die den Weg für neue Geschäftsideen und Vertriebskanäle freimachen.

Ferdinand im halben Dutzend

Auffällig viele der Innviertler Industriebetriebe haben mit Metall zu tun: FACC, Fill, die Austria Metall AG oder KTM. Mit letzteren beiden ist die bewegte Geschichte der Gesenkschmiede Bernhofer im ländlichen Höhnhart verflochten, deren Unternehmenshistorie wir über den vergangenen Winter aufarbeiten durften: Für die Aluminiumproduktion der AMAG hat das Familienunternehmen jahrzehntelang Anoden geschmiedet; für KTM leistet der Metallmittelständler mit seinen über 100 Mitarbeitern noch heute Präzisionsarbeit und liefert der Motorradsparte der Mattighofener geometrisch hochkomplexe Fahrgestelle zu.

All das unter der Regie von Vater und Sohn Ferdinand Bernhofer, denen schon vier weitere Schmiedegenerationen gleichen Namens vorangegangen sind – weshalb wir das halbe Dutzend Ferdinands beim Verfassen der Unternehmenschronik zwecks biografischer Entwirrung kurzerhand nummeriert haben.

Noch länger zurück als die Bernhofer-Dynastie reicht die Vorgeschichte der Schmiede: Schon 1603 ist für den Unternehmensstandort an der Vierlinger Ache in der Sieglau eine Schmiede verbürgt. Dementsprechend viel Material haben unsere Archivrecherchen im Hause Bernhofer, zu Gericht in Ried und Braunau, auf der Bezirkshauptmannschaft Braunau sowie im OÖ Landes- und im Bayerischen Hauptstaatsarchiv zutage gefördert.

Dito die vielen Zeitzeugengespräche, die wir geführt haben. Nicht zuletzt mit dem Patron der Höhnharter Gastwirtschaft Gramiller, der die Bernhofer Belegschaft als Stammgäste seit Jahr und Tag bewirtet. Den passenden Vornamen dazu hat er: Ferdinand.

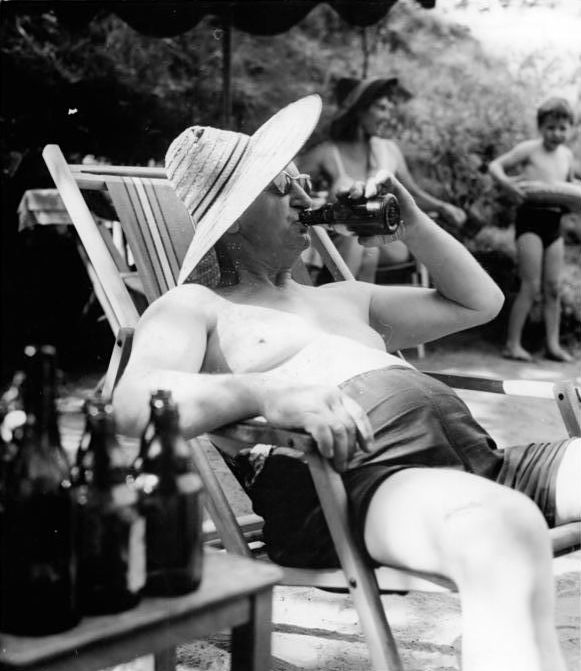

Die Hitze ist ein Hund

Wer die Hitze am liebsten meidet, weil er (oder sie) unter ihr leidet, kann dem Volksglauben im mittelalterlichen Deutschland vermutlich etwas abgewinnen. Ihm zufolge sind die Hundstage zwischen 23. Juli und 23. August eine Unglückszeit. Daran glaubt heute in Zeiten des allseits gerühmten Sommerglücks zwar kaum noch wer, doch wenn die Temperaturen im Hochsommer astronomisches Niveau erreichen, ächzt auch der sonnenfreudigste Sommerenthusiast. Unberührt davon, dass die Hundstage eigentlich kein meteorologisches Ereignis sind.

Sondern ein bereits im antiken Rom und Ägypten bekanntes astronomisches Phänomen im Zeichen des Großen Hundes: Die Rückkehr des „Hundssterns“ Sirius in der Morgendämmerung des 23. Juli läutete seinerzeit die am 23. August abgeschlossene Sichtbarwerdung des Sternbildes Canis Major ein. Heute taucht Sirius ob einiger Verschiebungen übrigens erst am 30. August auf.

Kraft stabiler Hochdrucklage sind die Hundstage in unseren Breiten jedenfalls oft großes Kino. Nicht nur wettermäßig: Schon 1975 setzte der Streifen „Dog Day Afternoon“ über einen entgleisenden Banküberfall der Hitze ein filmisches Denkmal mit Al Pacino. 2001 leuchtete Ulrich Seidl dann in seinem epochalen Episodenfilm „Hundstage“ sonnengrell aus, wie die Hundstagehitze die nackte Gewalt der Normalbevölkerung im Speckgürtel von Wien ausbrütet.

So frisch wie damals

Hin und wieder bedeutet Kopfarbeit auch, sich den Kopf so lange zu zerbrechen, bis das Unmögliche doch möglich wird: zum Beispiel innerhalb von sechs Wochen einen Kurzfilm zu produzieren.

Einen, der in etwas mehr als einer Viertelstunde aus geburtstäglichem Anlass die Geschichte zweier Unternehmen – Egger Bier mit Gründungsjahr 1978 und die zehn Jahre später etablierten Radlberger Limonaden – genauso kurzweilig erzählen, wie er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Bild rücken soll. Und der mit Aufrichtigkeit und Charme die Zusammenführung der beiden Egger-Betriebe unter dem gemeinsamen Dach Egger Getränke unterstützt.

Dass das geht, beweist „So frisch wie damals“, den Kopfarbeit mit Retro Goldmine Film an den Schauplätzen Sankt Johann/Tirol und Unterradlberg für die heftig beklatschte Uraufführung beim Jubiläumsfest der Belegschaft

Mit Schirmchen, Charme

und Weihnachtsstern

Der Christbaum fungiert in zahllosen österreichischen Haushalten auch als Schirmständer für die 1950 noch unter der Bezeichnung „Schokoknirpse“ auf den Nachkriegsmarkt gekommenen „Schokoschirmchen“ des Wiener Schokoladeunternehmens Küfferle. Dieses hatten die Brüder August und Josef Küfferle mit einer ihrer Schwestern mit dem von ihrer Textilfabrikantenfamilie ererbten Kapital als „Wilhelmsdorfer Malzproduktion und Chokoladenfabrik Josef Küfferle & Co“ um 1865 in Wien gegründet.

Zunächst mit Malzbonbons, Pralinés, Pulverkakao und Schokoladen weit über die Grenzen der Monarchie hinaus erfolgreich, glückte Küfferle 1892 mit den hauchdünnen „Katzenzungen“ ein Coup, der das Unternehmen den Verlust seiner Auslandsniederlassungen auf dem Balkan nach dem Ersten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstehen ließ. 58 Jahre nach den Katzenzungen schuf Küfferle mit den „Schokoschirmchen“ eine zweite archetypische Austro-Süßigkeit, die sich zur Freude aller Eltern dank ihres Kunststoffstieles vernaschen ließ, ohne dabei die Kinderhände zu schokolieren.

Auf ihr Schirmgriffchen ist es wohl auch zurückzuführen, dass die Meidlinger Schoko am Stiel – heute übrigens zum Portfolio der Schweizer Chocolatiers Lindt & Sprüngli gehörend, aber nach Originalrezept immer noch unter anderem mit Butterschmalz hergestellt – zum essbaren Christbaumdekor Nummer eins wurde. Dies geschah im Zuge einer Entwicklung, die um 1830 mit den ersten Christbaumkugeln begonnen hatte, welche allegorisch an den von der sündenfälligen Eva im Paradies vom Baum der Erkenntnis gepflückten Apfel erinnern sollten, was letztlich in immer üppigeren und süßeren Baumschmuck mündete.

Dass sich die so weihnachtlich konnotierten Schirmchen aber auch off the season und überaus lasziv genießen lassen, führt Arnold Schwarzenegger in einem viral gewordenen austriakisch-amerikanischen Snack-Wars-Video im charmant-kulinarischen Combat mit Linda Hamilton vor Augen.

Fünfzehn Sekunden

für Kopfarbeit

Wiewohl die Hundstage noch fern waren, ging es Anfang Juni in Graz heiß her. Klimatisch und auf dem Fifteen Seconds Festival, das wir uns dieses Jahr erstmals zu Gemüte geführt haben. Aus Gründen der Abwechslung, denn das mit Vortragenden von Medien wie der Washington Post und der New York Times, Wissensperlenzuchtanstalten wie Harvard und dem MIT bzw. Unternehmen wie Nike, Twitter und Airbnb gespickte Programm des Festivals für Wirtschaft, Innovation und Kreativität bot geballte Inspiration – und reichlich Hintergrundwissen zu Themen, die auch viele unserer Kunden umtreiben. Wir sagen nur: Digitalisierung.

Mit der befasst sich – nolens volens – auch Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann, der mit einer launigen Präsentation dafür sorgte, dass unsere Fifteen Seconds nicht gänzlich vom Unternehmensgeschichtsunterricht befreit waren.

Alle Zeit der Welt

Wer 0810 001503 wählt, wird vermutlich bass erstaunt sein, unter dieser Telefonnummer die bereits ausgestorben gewähnte Zeitansage aus dem digitalisierten Mund von Ö3- und FM4-Veteranin Angelika Lang frei Ohr geliefert zu bekommen – im Zeitalter der Disruption im Allgemeinen und der servergesteuerten Uhrzeitfunktion eines jeden Smartphones im Speziellen wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Die buchstäbliche Unmenschlichkeit dieser automatischen Antwort auf die Frage nach der Zeit ist indes keine Entwicklung jüngeren Datums, sondern der Zeitansage seit ihrer Einführung am Standort Sternwarte Hamburg am 1. August 1909 eigen: Das „telephonische Zeitsignal“ im Hamburger Ortsnetz beschränkte sich auf zwei unterschiedliche Signaltöne zur vollen und zu jeder fünften Minute.

Menschlicher ging es unter der Hamburger Nummer 44441 und in Berlin zu, wo die manuell gesprächsvermittelnden „Telefonfräuleins“ auf Wunsch die Uhrzeit von einer exakten Wanduhr ablasen, was in Hamburg mit zehn Pfennig auf der Telefonrechnung zu Buche schlug und die 44441 wohl zu einem der frühesten Mehrwertdienste machte. Nicht von ungefähr kam die Bezeichnung „Telefonfräulein“, denn die Damen in der Gesprächsvermittlung hatten per Dienstvorschrift unverheiratet zu sein. Dieser skurrile Umstand trug der ersten mechanischen Telefonzeitansage, die 1935 wiederum in Berlin dank einer technischen Lösung von Siemens & Halske in Betrieb ging, den Spitznamen „Eiserne Jungfrau“ ein.

In Österreich ließ die telefonische Zeitansage auf sich warten. Erst 1947 leistete sich Linz eine solche, auf die auch die anderen Landeshauptstädte zurückgreifen. Mit Ausnahme von Wien, wo es unter der Nummer A03 einen eigenen Zeitauskunftdienst gab. Daraus ging 1974 die Zeitansage unter 1503 mit dem legendären „Es wird mit dem Summerton …“ aus dem Mund von Sprecherin Renate Fuczik hervor.

Privatsphäre und Datendrang

Mit einer neuen Grundverordnung der Europäischen Union erfährt der seit der Antike in verschiedensten Formen gepflogene Datenschutz am 25. Mai 2018 ein längst fälliges Update. Längst fällig insofern, als sich das in der Datenschutzverordnung neu geregelte Erzeugen, Verknüpfen, Auswerten und Sammeln von Daten in noch nie dagewesener Quantität und Qualität zur Goldgrube von Unternehmern, Geheimdienern und Militärs entwickelt hat. Während es auf der einen Seite um Kapital und Kontrolle geht, geht es auf der anderen um informationelle Selbstbestimmung sowie das Menschenrecht auf Privatsphäre.

Österreich darf für sich in Anspruch nehmen, schon im frühen Informationszeitalter versucht zu haben, diese zu schützen – mit dem 1980 in Kraft getretenen Datenschutzgesetz von 1978, das sich seinerseits an der weltweit ersten einschlägigen Regelung im deutschen Bundesland Hessen anno 1970 orientiert hat.

Weitere legistische Anhaltspunkte waren das ebenfalls 1970 erlassene französische Gesetz zur Garantie der bürgerlichen Rechte und der Privacy Act für das Datensammeln der USamerikanischen Bundesbehörden von 1974, der sich auf das bereits 1890 von Samuel D. Warren und Louis D. Brandeis erfolglos im US-Kongress propagierte „Right to Privacy“ bezog.

7. Tag der Unternehmensgeschichte

Der jährliche Tag der Unternehmensgeschichte hat einen Fix- und Ehrenplatz im Kopfarbeit-Kalender. Heuer war er für den 10. April eingetragen, an dem wir am Schauplatz Steiermärkisches Landesarchiv in Graz nicht nur im Auditorium saßen, sondern auch auf der Bühne standen. Gemeinsam mit unserem Gastgeber und Geschäftspartner Martin Stürzlinger von Archiversum, mit dem wir seit Monaten das umfangreiche Archiv von Kwizda auf Vordermann bringen.

Diesem Projekt war denn auch unsere gemeinsame Präsentation gewidmet, in der wir unter anderem davon berichteten, wie wir den Inhalt von rund 180, über Jahrzehnte feucht gelagerten Bananenschachteln sortieren, inhaltlich strukturieren und nach allen Regeln der Archivarskunst ohne Heftklammern und Klarsichtfolien adäquat in Archivboxen umlagern.

Applaus, Applaus:

120 Jahre Hartl Haus

Die Besten sind nicht immer dort zu finden, wo man sie vermutet. Hartl Haus als Qualitätsführer in Sachen Fertighaus zum Beispiel geht seinen Geschäften im abgeschiedenen Echsenbach im Waldviertel nach. Ursprünglich in Wien vom Zimmerer Wenzel Hartl gegründet, kann das Unternehmen auf Bau-Know-how zurückgreifen, das es in seiner 120-jährigen Geschichte aufgebaut und stetig erweitert hat.

Es ist eine bemerkenswerte Historie, in deren Verlauf sich zwei Familiengeschichten verflechten: Jene der namensgebenden Gründerfamilie und jene der Schweizer Familie Suter, die den Betrieb 1985 übernommen hat.

Wie es dazu gekommen ist, lässt sich erstmals im Detail nachlesen: Zum 120. Geburtstag von Hartl Haus haben wir ein in jeder Hinsicht aufwändig gestaltetes Buch für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner erstellt – und viel Interview- sowie Archivarbeit geleistet, um die bewegte Entwicklung vom Zimmereibetrieb zu einem der angesehensten Holzbauunternehmen der Monarchie bis hin zu einem der führenden Haushersteller im deutschen Sprachraum darzustellen.

25 Jahre :-)

Dass ihnen scherzhaft Gemeintes und ironisch Gefärbtes auf dem Weg vom Sender zum Empfänger so leicht abhandenkommen, ist eine der größten Schwächen schriftlicher Mitteilungen. Ein Problem, dessen sich Informatikprofessor Scott E. Fahlman von der Carnegie Mellon Universität Pittsburgh wohlbewusst ist – und das ihn nach einer entsprechenden Kommunikationspanne unter Informatikern am 19. September 1982 veranlasst, seinen Kollegen eine Lösung nahezulegen: „Ich schlage vor, Scherze mit der Tastenkombination :-) zu kennzeichnen. Lest es seitlich.“

Ohne es zu ahnen, schafft Fahlman mit dem behelfsmäßig für Keyboard transponierten Smiley das erste Emoji der digitalen Schriftkommunikation, dem im Lauf der Jahre 2.622 weitere, offiziell in die Computer-Weltsprache aufgenommene Gefühlszeichen folgen. Fahlmans Volltreffer ist die typografische Variante des Smileys, den der Designer Harvey Ball für das bescheidene Honorar von 45 Dollar in den 1960er Jahren im Auftrag der Versicherungsgesellschaft State Mutual Life Assurance Cos. of America geschaffen hat, die ihre verdrossenen Mitarbeiter mit einem animierenden Ansteckbutton zum Lächeln on the job anhalten wollte.

Als rudimentäre Visualisierung eines gefühlsbewegten Antlitzes ist die Kombination von Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer allerdings nicht ganz neu: Schon 1881 findet sich im Satiremagazin Puck eine Reihe von Emoji-Vorläufern. Deren Nachfolger genießen inzwischen globale Verbreitung. Allein auf Facebook werden täglich rund fünf Milliarden Emojis gepostet.

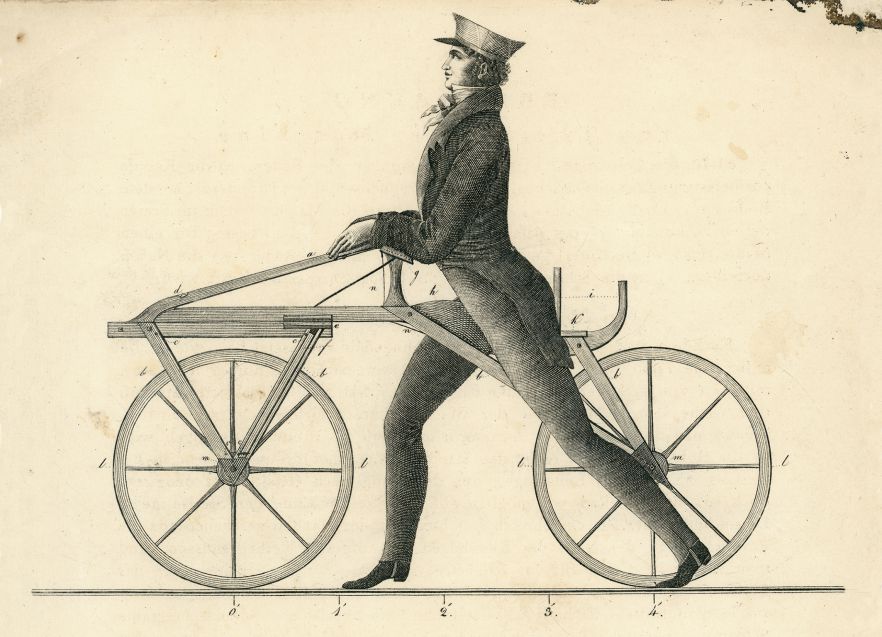

200 Jahre Fahrrad:

Urknall auf der

Schwetzinger Chaussee

Historikern gilt Karl von Drais‘ Jungfernfahrt auf seinem selbst konstruierten Laufrad als Geburtsstunde, ja Urknall des modernen Individualverkehrs. Wie es sich für einen Urknall ziemt, war die einstündige Ausfahrt von Mannheim nach Schwetzingen auf Badens bester Chaussee ein Elementarereignis.

Eine Sensation war neben Drais‘ kühner Konstruktion auch die Rekordgeschwindigkeit von 13 km/h, mit welcher der badische Beamte die Postkutsche um ein Vierfaches übertrumpfte. Wie es heute scheint, war dem in mehrfacher Hinsicht revolutionären Erfinder – der als eingefleischter Demokrat freiwillig auf seinen Freiherrentitel verzichtete und u. a. den Klavierrekorder und die Tastenschreibmaschine ersann – jedoch nicht die Beschleunigung wichtig, sondern eine Transportalternative zum Pferd: Infolge vulkanausbruchsbedingter Finsternis und napoleonischer Kriege war der Pferdetreibstoff Hafer knapp und teuer geworden, viele Zugtiere verhungerten.

Eine feine Ironie der Historie ist es, dass das heute urdemokratische Fahrrad in seiner Frühzeit aufgrund hoher Herstellungskosten fast ausschließlich als Statussymbol von jenen Adeligen gebraucht wurde, die Drais so schmähte wie umgekehrt seine Standeskollegen ihn politisch ächteten. Es sollte bis etwa 1890 dauern, bis das Fahrrad in seiner noch heute archetypischen Form mit Pedalantrieb (ab 1867), Kette (seit 1937 mit Schaltung) und Gummireifen fertig entwickelt war. Mit dem Pedalantrieb war Drais übrigens schon vertraut, doch an ein Vorwärtskommen ohne bodenverhaftete Füße wagte er wohl damals nicht zu denken.

Der Rest ist auch Sozialgeschichte: Erschwingliche Mobilität für alle Klassen und ein elementares Stück Frauenbefreiung, von dem die Feministin Rosa Mayreder bereits 1905 schrieb, das Fahrrad habe zur Emanzipation „… mehr beigetragen als alle Bestrebungen der Frauenbewegung zusammen“.

Kopfarbeit:

Immer spannend

Was macht das Leben spannend? In bester Gesellschaft mit Denkern aller Größen meinen wir: Es sind die Gegensätze, die für jene Dynamik sorgen, die wir so schätzen. Auch und insbesondere im Arbeitsalltag von Kopfarbeit. Dort sind es just besagte Gegensätze, die uns Wirtschaftshistorikern einen Arbeitsalltag bescheren, in dem „alltäglich“ kein Synonym für „langweilig“ ist. Sondern für „spannend“.

Spannung steht am Beginn jeder Recherche. Jedes Mal zeigt sich aufs Neue, dass sich Unternehmensgeschichten vielleicht gleichen mögen, aber nie gleich sind. Spannung entsteht im Magnetfeld der zahlreichen Gegensatzpaare, zwischen denen wir uns bewegen: Zwischen Handwerksfamilienbetrieb und Weltkonzern, zwischen Waldviertler Dorf und Weltstadt à la Singapur, zwischen Fließbandarbeiter und CEO. Damit nicht genug, lassen wir auch die Ergebnisse der Feldarbeit in Gegensätzliches fließen: Die Firmengeschichte einmal als traditionelle Festschrift und ein andermal als Roman, als informatives History Video oder als unterhaltsamer Spielfilm, aufbewahrt in Archivschränken oder in Erlebniswelten zur Schau gestellt.

Quadratisch. Praktisch. Gut.

In Krisenzeiten greifen Gestalter gerne zum Quadrat, weil es werbepsychologisch als Symbol für Stabilität und Sicherheit gilt. Womöglich ist es also kein Zufall, dass Clara Ritter ihrem Gatten Alfred Eugen ausgerechnet im turbulenten Jahr 1932 vorschlägt, die Kakaomasse in ihrer seit 20 Jahren bestehenden Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik nahe Stuttgart in ein gleichseitiges Rechteck zu gießen: „Machen wir doch eine Schokolade, die in jede Sportjacketttasche passt, ohne dass sie bricht, und das gleiche Gewicht hat wie die normale Langtafel“, soll sie gesagt haben. Mit dem angesprochenen Jackett wird zugleich der Produktname kreiert, der zunächst unter Weglassung des Familiennamens in ritterlicher Bescheidenheit nur „Sport-Schokolade“ lautet.

Bis 1960, als Sohn Alfred Otto den Familiennamen prominent auf der nunmehr schokobraunen Zellophanverpackung platziert. Als 1970 Joghurt in deutscher Schokolade und Schokowerbung im deutschen Fernsehen debütiert, hat beide Male Ritter Sport die Nase vorn. Die dazu getextete adjektivische Werbeformel „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ geht dauerhaft ins deutsche Alltagsvokabular ein.

Der Doppelreim vom „Trick mit dem Knick“ und „der Masche mit der Tasche“, mit dem Ritter 1976 den neuartigen Knick-Pack einführt, ist hingegen nur mehr reiferen Konsumentengenerationen vertraut. Anders das 1974 etablierte und bis heute gültige Designkonzept mit einer Farbe je Sorte. Ob dafür das legendäre „Schwarze Quadrat“ des russischen Malers Kasimir Malewitsch von 1915 Pate gestanden hat?

Kunstsinn beweist jedenfalls Gründerenkelin Marli Hoppe-Ritter. Sie huldigt ihrer wohl familien- und unternehmensgeschichtlich fundierten Passion für das Quadrat als Sammlerin von Kunstwerken in eben dieser Form. Seit 2005 ist ihre Kunstkollektion im Museum Ritter – selbstverständlich mit quadratischem Grundriss – auf dem Firmengelände in Waldenbuch öffentlich zugänglich. Einen Malewitsch sucht man dort vergeblich, Schokolade im und zum Quadrat gibt es jedoch gleich nebenan im Ritter Sport Schoko‑Laden.

Der unternehmenslustige WOLF

Wie ein Märchen liest sich die von uns aus Anlass des 50. Firmengeburtstags in Buchform gefasste Geschichte von WOLF im oberösterreichischen Almtal.

Sie beginnt 1966 auf dem Dickermanngut in Scharnstein, wo der findige Landwirt Johann Wolf die Silobautechnik systematisch zu verbessern beginnt. Aus fortgesetzter Tüftelei entsteht ein Unternehmen, das mit seinen zwei großen Marken – WOLF Haus und WOLF System – und 2.700 Mitarbeitern in 25 Niederlassungen europaweit vertreten ist. Dieses verfügt über ein Portfolio vom preisgekrönten Fertighaus über Ställe und Behälter bis zur Industriehalle.

Das zeugt von Unternehmergeist! Folgerichtig haben wir die WOLF-Geschichte in einem Kurzfilm (Regie: Anatol Bogendorfer) noch ein zweites Mal als Märchen vom Unternehmergeist erzählt. Aus dem Mund des Grünauer Märchenerzählers Helmut Wittmann, der sie im Film zwei Kindern bei einer Waldwanderung zum Besten gibt.

Beste Figur vor der Kamera haben dabei neben Wittmann auch die achtjährigen Darsteller Emma Leeb und Elija Lichtkoppler gemacht – an zwei herrlichen Septemberdrehtagen auf der großen Wiese und den Waldwegen rund um die Almtaler Waldschule in Scharnstein.

Wasser, Hopfen und Malz:

500 Jahre Reinheitsgebot

Allerorts ist Oktoberfest, auch wenn die Ahnherrin und Kopiervorlage auf der Wies‘n zu München ihre Bierzelte für heuer schon am 3. 10. wieder abgebrochen hat. Was das Original von vielen Klonen unterscheidet, ist das an der Isar ausgeschenkte Bier. Das ist so selbstverständlich nach deutschem – bzw. genauer: ursprünglich bayerischem – Reinheitsgebot gebraut wie die Oktoberfesteröffnungsformel nach dem Fassanschlagen „O‘zapft is!“ lautet.

Das höchste Gebot der Bayern hat am Georgitag im April dieses Jahres als der Welt ältestes Lebensmittelgesetz die imposante Geltungsdauer eines halben Jahrtausends erreicht. Als die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. 1516 in Ingolstadt verfügten, „dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen“, war es ihnen um dreierlei getan.

Zum einen um ein renaissancezeitliches Drogenproblem, zu dessen Entschärfung die Bevölkerung vor halluzinogenen Bierbeigaben wie Bilsenkraut und Schlafmohn geschützt werden sollte. Zum anderen sollten Getreide wie Weizen und Roggen den Bäckereien vorbehalten bleiben, um Hungersnöten vorzubeugen. Zum dritten schließlich schuf sich der listige Regent Wilhelm damit selbst ein Monopol aufs Weißbierbrauen mit Weizen.

Eine einzige Anpassung erfuhr das Reinheitsgebot noch, als das Brauen mit Gerstenmalz und Hefe statthaft wurde. Dem bayerischen Brauwesen bekam das Reinheitsgebot so prächtig, dass seine wohlschmeckenden Biere auch ohne behördliche Unterstützung weit über Bayerns Grenzen hinaus populär wurden. So populär, dass es seit 1906 per Gesetz nunmehr als „deutsches Reinheitsgebot“ in ganz Deutschland gilt und nicht mehr allein in Bayern.

Der schlaue Meister Reineke

am Flugzeugprüfstand: Test-Fuchs

Branchenkenner einmal ausgenommen würde in Groß-Siegharts mit seinen knapp 2.800 Einwohnern wohl niemand einen der wichtigsten Standorte der Luft- und Raumfahrt vermuten. Dass die einschichtig im Waldviertel gelegene Marktgemeinde in einem Atemzug mit Seattle (Boeing), Toulouse und Hamburg (Airbus) sowie Paris (European Space Agency) genannt wird, liegt am größten Arbeitgeber von Groß-Siegharts. Mit 400 Mitarbeitern und Niederlassungen von Großbritannien bis Singapur ist das die Firma Test-Fuchs, die wir seit kurzem zu unseren Auftraggebern zählen dürfen.

In seiner bald 70-jährigen Geschichte hat sich das österreichische Familienunternehmen von der Elektromaschinenwerkstatt im Wohnhaus von Firmengründer Ingenieur Fritz Fuchs zum führenden Hersteller von Testsystemen sowie zum Komponentenlieferanten für Flugzeuge und Raumfahrzeuge wie die europäische Trägerrakete Ariane 5 aufgeschwungen.

Gespannt gehen wir an die Aufgabe, diese einmalige Geschichte aufzuarbeiten und zu erzählen. Auf unserem Arbeitsprogramm stehen umfassende Archivrecherchen, die Auswertung der Unterlagen im Betrieb und neben der Digitalisierung der Fotobestände vor allem Gespräche mit 25 Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Eine 102-jährige Dame unter ihnen ist der bis dato älteste Mensch, mit dem wir ein Gespräch führen dürfen.

Auch Filmemachen ist Kopfarbeit

Wo sich alles um Unternehmensgeschichte(n) dreht, gibt es manchmal auch einen Film zu drehen. So wie neulich, als wir wieder einmal zwei Tage in den EOS-Studios zugebracht haben, um für die Darstellung der Firmenhistorie eines langjährigen Kunden (mehr dazu in Bälde!) Filmsequenzen in den Kasten bzw. auf die Speicherkarte zu bringen.

In diesem Fall einmal nicht für ein dokumentarisches Lichtspiel bei der Jubiläumsgala, sondern für ein Multimediaformat mit einem menschlichen Erzähler, das wir mit unseren audiovisuellen und -visionären Partnern kest, argeMarie und FORAFILM entwickelt haben. In die Rolle des Erzählers schlüpfte Peter Pertusini vom Schauspielensemble des Linzer Landestheaters. Dabei ging es an den frühsommerlichen Studiotagen der verdunkelungsbedingten Absenz der Sonne zum Trotz heiß her. Insbesondere, als Pertusini im dicken Schutzanzug die vom Drehbuch vorgesehene Laufszene so oft wiederholen musste, bis sie zur Zufriedenheit unseres Regiegremiums ausgefallen war. Filmen ist eben harte Arbeit. Selbst mit Kopfarbeit.

Reklamekönig Litfaß

Citylights hin, Mediawalls her: Immer noch gehört die Litfaßsäule zum Mobiliar jeder kultivierten Stadt im deutschen Sprachraum. Die erste dieser werbetragenden Rundsäulen lässt der vor 200 Jahren geborene Verleger und Geschäftsmann Ernst Litfaß im April 1855 in Berlin aufstellen. Die Inspiration dazu hat sich der mondäne und kunstsinnige Druckereibesitzer in London und Paris geholt.

Es ist der Geburtsmoment der Außenwerbung in Deutschland. Litfaß feiert ihn mit einer Gala, bei der die „Annoncier-Polka“ – eine Auftragskomposition – erklingt. In der Nacht zuvor hat der ehemalige Theatermann und Schauspieler einen 400 Mann starken Tagelöhnertrupp in ganz Berlin alle wild geklebten Plakate entfernen lassen. Mit dem Versprechen, das Plakatieren in geordnete Bahnen zu lenken und 30 öffentliche Pissoirs in der sanitär unterversorgten Metropole zu bauen, hat sich Litfaß das Plakatiermonopol für Berlin gesichert.

Dem gewieften Opportunisten geht es dabei um das Geschäft, der Obrigkeit hingegen um die lang ersehnte Möglichkeit, die Informationen im öffentlichen Raum zu kontrollieren.

Die Berliner lieben ihren „Säulenheiligen“ trotz seines ungenierten Opportunismus. Denn der „König der Reklame“ versteht es, die Plakatwerbung in ein attraktives Umfeld einzubetten. Die Litfaßsäulen fungieren als öffentliche Boulevardzeitungen, die im Hinblick auf die vielen Analphabeten reich illustriert sind.

Den Zerfall seines Werbeimperiums muss Litfaß nicht mehr miterleben. Erst seine glücklosen Nachfolger verlieren die Plakatkonzession an einen höher bietenden Mitbewerber.

Wilder Westen in Wien

Das Nachkriegsjahrzehnt der Besatzung war zum Wohlgefallen von Historikern wie uns Gegenstand so mancher Doku, Ausstellung und Diskussion 2015. Vieles kam zur Sprache, doch ein kulinarisches Stück Alltagskultur ging in der Regel unter: Popcorn, Chips und Erdnüsse der Marke Kelly‘s, die heuer ihren 60. Geburtstag feierte. Eine Marke, in der sich American Way of Life und österreichische Wirtschaftsgeschichte die Hand geben. Essbarer Austropop, könnte man da auch sagen.

Als die US-Truppen 1955 abzogen, taten sie dies ohne Major Howard Morse Kelly. Der verlängerte seinen Österreichaufenthalt und gründete mit Herbert Rast die „First American Popcorn Company“. Ihr erstes Popcorn stellten sie in einer Gemeindebauwohnung im 16. Bezirk von Wien her und heuerten für den Vertrieb zunächst Damen aus dem Rotlichtmilieu an, die es im Bauchladen vor Kinos feilboten.

Einer ersten Hygieneüberprüfung hielt das junge Unternehmen stand, weil Langzeitgeschäftsführer Rast den Kontrolleur „eintrankelte“. Der wachsenden Konkurrenz begegnete er, indem er ihr eigenhändig die Lieferwagenreifen aufschlitzte und 1965 den Süßwarenriesen Bahlsen als Geschäftspartner ins Boot holte. Major Kelly ließ sich auszahlen und verspielte das Vermögen an der Börse.

Seit 2008 gehört das Unternehmen zur Intersnack-Gruppe und setzt seinen transatlantischen Spagat erfolgreich fort. Denn gibt sich Kelly‘s ungebrochen amerikanisch, ist die österreichische Herkunft der über 30.000 Tonnen jährlich frittierten Chipskartoffeln von 180 heimischen Vertragsbauern sogar vom TÜV zertifiziert. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky verwendet sich Fußballlegende Herbert Prohaska („Ich sag‘ einmal so“) seit 2013 als Testimonial für Kelly‘s.

Und obwohl wir Ihnen von Big Chips erzählen, präsentieren wir Peanuts. Never mind, take it easy!

Weltweit verkabelt

Wie wenig Poysdorf (Niederösterreich), Bangalore (Indien) und Southfi eld (im US-Bundesstaat Michigan) auch verbinden mag – eine Klammer gibt es doch. Und die heißt Gebauer & Griller. Dieses Jahr feiert der Wiener Familienbetrieb seinen 75. Geburtstag. Nicht nur ob dieses Jubiläums hat der führende Hersteller von Kabel und Leitungen allen Grund zum Feiern, sondern auch dank seines vor allem in den letzten Jahren rapiden Wachstums.

1940 schreiben Karl Griller und Heinrich Gebauer mit der Eröffnung eines Isolierstoffhandels in Wien das erste und 1946 mit der Gründung eines bis heute betriebenen Metallwerks in Linz das zweite Kapitel einer spannenden Unternehmensgeschichte. Einer Geschichte, an der schon seit den 1960er Jahren Frauen an leitender Stelle mitgeschrieben haben.

Die ganze Unternehmensgeschichte aufzuzeichnen, war Sache von Kopfarbeit. Dazu haben wir umfangreiche Archivrecherchen betrieben und viele Zeitzeugen befragt. Nun liegt dieses spannende Stück Wirtschaftsgeschichte als Jubiläumsbuch in sechs Sprachen mit außergewöhnlicher Optik und Haptik vor. Mit überaus praktischem Nebennutzen für Gebauer & Griller: Das Foto- und Dokumentenarchiv ist nun vollständig digitalisiert.

"Gummi für Lumi"

„Lumi“ lautet die finnische Bezeichnung für Schnee. Womit bereits gesagt ist, wo der Winterreifen zu rollen begann. 1934 brachte die Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö einen LKW-Reifen auf die damals noch wenig befahrenen Straßen. Mit 19 cm war die Reifenbreite des „Kelirengas“ recht bescheiden, was seinen Erfolg indes nicht schmälerte: Das kräftige Profil bewährte sich auf den ungeräumten Pisten.

Schon 1936 folgte das Wintermodell „Hakkapeliitta“ für den PKW mit Saugnäpfchen auf der Verschleißfläche, zeitgleich mit dem ersten Winterpneu „Goliath“ von Semperit. 1946 ließ sich Michelin den Radialreifen patentieren, und ab Anfang der 1950er Jahre drehten sich die ersten Reifen mit der Kennung M+S (Matsch und Schnee) auf den zunehmend glatten Winterfahrbahnen. Zunehmend glatt, weil die systematische Schneeräumung Einzug hielt.

Die Lösung für das Fahren auf schneeglatter Fahrbahn kam einmal mehr aus Finnland und entsprang der technischen Fantasie des Gummiflickers Veikko Ryhönen. Er ersann den Spikereifen, der ab 1963 bei der Rallye Monte Carlo für Furore und Podestplätze sorgte. In Vergessenheit geriet jedoch eine Innovation von Pirelli: ein 1959 präsentierter Reifen mit wechselbarem Profil für Sommer und Winter. Hätte er sich durchgesetzt, sähe der saisonale Reifenwechsel heute anders aus.

Kopfarbeit ist Schwerarbeit

Nicht, dass wir uns beim ohnehin noch fernen Pensionsantritt dereinst einmal auf die Hacklerregelung berufen werden – aber Kopfarbeit ist mitunter auch Schwerarbeit. Eine, die einen langen Atem verlangt. Vor allem beim Recherchieren. Da muss man wissen, wo und wie man überhaupt suchen kann. Und man muss auch eine gehörige Portion Frustrationstoleranz mitbringen.

Je weiter der Recherchezeitraum zurückliegt, desto schwerer (im Sinne von gewichtig) wird es. Die Register- und Grundbücher von anno dazumal sind in der Regel voluminös und bringen ein stattliches Gewicht auf die Waage. Vertiefen wir uns darin, sind Staub, Schimmel und zerfallendes Papier unsere treuen Begleiter.

Schwer (im Sinne von schwierig) ist es häufig, 100 oder 200 Jahre alte Handschriften zu entziffern. Eine schöne Kurrentschrift zu lesen, ist für uns ein Leichtes. Doch weil auch seinerzeit nicht alle Menschen Kalligrafen waren, erfordert die buchstabengetreue Transkription alter Dokumente für unsere Kunden manchmal viel Zeit. Doch was ist all das schon gegen die Freude, eine druckfrische Festschrift in den Händen zu halten. Einen History-Film bei der Jubiläumsgala zu sehen. Oder die nagelneue Timeline im Firmengebäude unserer Kunden zu bewundern …

Weltmarktführertreffen

im Büro Kopfarbeit

„Von den Besten lernen“, so lautete das Motto des ersten österreichischen Weltmarktführerkongresses. Ein Gutteil unserer Arbeit im Büro Kopfarbeit besteht in der Suche nach jenen Faktoren, die Weltmarktführer so erfolgreich machen.

Dabei lernen wir immer wieder neue Möglichkeiten kennen, klug mit Veränderungen umzugehen und die richtige Entscheidung in schwierigen Situationen zu treffen. Mittlerweile würden wir uns ganz gut darauf verstehen, zu diesen Fragen selbst einen Weltmarktführerkongress en miniature auszurichten.

Denn viele unserer Kunden sind ja Weltmarktführer: Plansee bei pulvermetallurgisch hergestellten Hochleistungswerkstoffen, die Greiner-Tochter Greiner Tool.Tec bei der Hardware für die Profilextrusion von Fenstern und Rosenbauer im Bau von Spezialfahrzeugen für den Brandund Katastrophenschutz. Die Kapsch Carrier-Com hat die Nase bei digitaler Funktechnologie für Eisenbahnen vorne, die Braun Maschinenfabrik bei Stahltrenn- und Schleifmaschinen. Global führend sind auch die Betonschutzwände von Delta Bloc aus der Kirchdorfer Gruppe sowie die Wärmebehandlungsanlagen unseres jüngsten Kunden Ebner Industrieofenbau.

Eineinhalb Jahrhunderte

Sommerfrische

Naht der Sommer, bemühen österreichische Touristiker vom Salzkammergut über das Kamptal und die Rax bis zum Semmering ebenso geschichtsbeflissen wie geschäftsbewusst die gute alte Sommerfrische. Nichts suggeriert hierzulande derart verführerisch Entschleunigung und Muße, und wohl nichts kommt einer österreichischen Version des savoir-vivre so nahe.

Lexikalisch bezeichnet der Terminus Sommerfrische (zum Beispiel im Wörterbuch der Gebrüder Grimm) die jahreszeitliche Übersiedlung der Städter aufs Land.

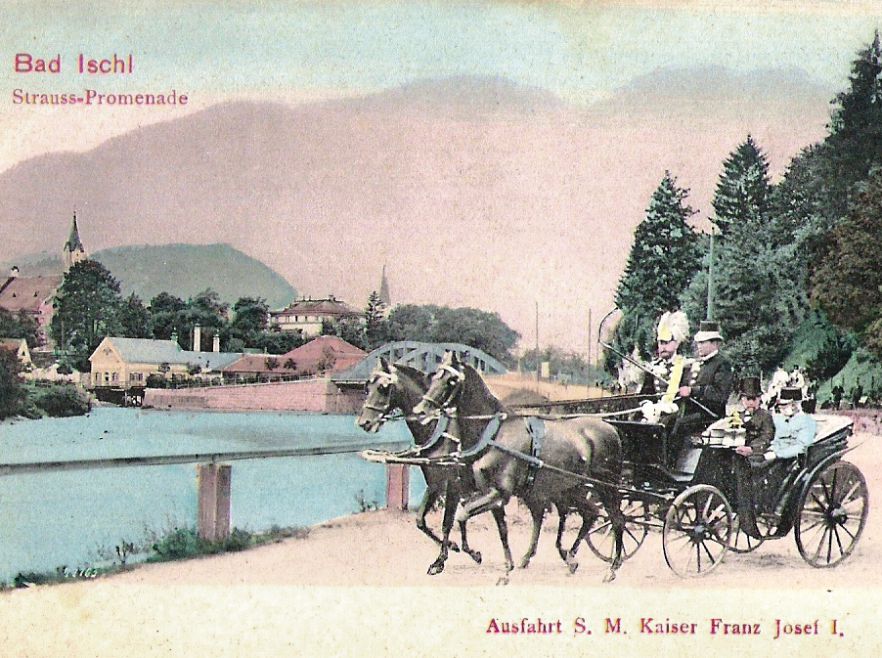

Österreichs führender Sommerfrischler ist Kaiser Franz Joseph I., der Bad Ischl 1853 zur Sommerresidenz kürt und damit einen bis ins 20. Jahrhundert anhaltenden Boom auslöst. Um auch sommers in der Nähe des Kaisers zu sein, folgen zahlreiche Mitglieder der „besseren“ Wiener Gesellschaft dem Monarchen ins Salzkammergut.

Wandern und Baden werden, wie man heute sagen würde, zum Trendsport. Kur- und Badeanstalten entstehen, desgleichen Hotels, Cafés und Ausflugslokale. Das Entertainment bringen die Städter in Gestalt von Salonkonzerten und Sommertheater selber mit – und das nicht nur ins Salzkammergut.

Mit dem Ersten Weltkrieg ist es mit der altösterreichischen Sommerfrische vorbei. Die „Kraft durch Freude“-Gruppenreisen treiben die Gästezahlen in der NS-Zeit zwar in neue Höhen, doch die Ära der über Wochen ausgedehnten Sommerferien kehrt auch nach 1945 nicht wieder.

Aus der Erfahrungstauschbörse

In unserer Agenda hat der vom Netzwerk Unternehmensgeschichte ausgerichtete Tag der Unternehmensgeschichte schon einen Fixplatz als Weiterbildung sowie als Branchentreff. Dieses Jahr sind wir der Einladung zum Erfahrungsaustausch am 7. Mai ins Technische Museum Wien gefolgt.

Dort haben wir uns mehrere lohnende Vorträge zu grundsätzlichen Fragen (wie dem Umgang mit Geschichte und langfristiger Informationserhaltung) wie auch zu ganz praktischen Themen (Digitalisierung und Rechtsfragen etwa) zu Gemüte geführt – und grandiose Archivalien aus dem Motorsport sowie vom Bau der Semmeringbahn aus Beständen des Technischen Museums kennengelernt.

An unserem Messestand haben wir uns ausnahmsweise einmal nicht mit Unternehmern und Zeitzeugen unterhalten, sondern vor allem mit Historikerkollegen und Archivaren. Gerade dieser informelle Erfahrungsaustausch ist für uns eine Inspirationsquelle, die wir nicht mehr missen wollen. Der kommende 5. Tag der Unternehmensgeschichte ist deshalb bereits im Kalender 2016 vermerkt.

Vom Wert des Erinnerns

Wissen Sie, was Menschen ohne langes Nachdenken als Erstes mitnehmen, wenn sie bei einem Brand rasch ihr Zuhause verlassen müssen? Faszinierenderweise sind es nicht die Sparbücher und Wertpapiere, sondern persönliche Erinnerungsstücke wie Foto- und Familienalben.

Ohne diese Zeugnisse unserer Wurzeln und unserer Lebensgeschichte verlieren wir offenbar einen elementaren Teil unserer Identität.

Was für uns Menschen gilt, trifft erst recht auf die vielschichtige Persönlichkeit eines Unternehmens zu. Sich rechtzeitig um die eigene Geschichte zu kümmern, lohnt sich. Und es rechnet sich auch. Wer seine historisch gewachsene Identität pflegt, muss sie nicht mit teuren Imagekampagnen konstruieren.

Geschichtspflege besteht im zeitgerechten Festhalten von Erinnerungen altgedienter Mitarbeiter sowie im Sammeln und Archivieren. Am nützlichsten ist es, sie laufend zu betreiben. Auch Jubiläen eignen sich vorzüglich als Anlassfall, sie taugen aber ebenso gut als Ausgangspunkt zur Kultivierung des Erinnerns. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geschichte nicht verloren geht!

Geschichte als Fundament

Aus Anlass des 100. Unternehmensgeburtstags durften wir die außergewöhnliche Familien- und Wirtschaftsgeschichte des Hauses Hinteregger aufarbeiten und dokumentieren. Sie liest sich über weite Strecken spannend wie ein Krimi. Alles beginnt 1914 am Bodensee, wo Gebhard Hinteregger als junger Baumeister seine Bauunternehmung G. Hinteregger gründet. Im väterlichen Sägewerk fertigt er zunächst Holzbaracken für die österreichische Armee.

Bald schon spezialisiert sich Hinteregger auf technisch anspruchsvolle Projekte und etabliert sich im Kraftwerks- und Tunnelbau. Über München und Wien gelangt das Unternehmen an seinen heutigen Sitz in Salzburg. Beeindruckend ist die Liste der im In- und Ausland umgesetzten Bauprojekte, auf welcher sich das Kraftwerk Kaprun ebenso findet wie der Tauerntunnel und die Red Bull World.

All das ist nun in einem 168 Seiten starken Buch nachzulesen, mit dem auch Liebhaber der klassischen Dokumentarfotografie ihre helle Freude haben werden: Beeindruckende Schwarz-Weiß- Aufnahmen von Landschaften, Großbaustellen und Menschen bei der Arbeit illustrieren die kompakte Chronik. Hervorragend zur Geltung kommen die Bilder auch in einem zehnminütigen Film, den wir parallel zum Buch gestaltet haben.

Premierentermin für Film und Buch: Die große 100 Jahre Hinteregger-Feier am 17. Oktober 2014 in der Alten Residenz zu Salzburg.

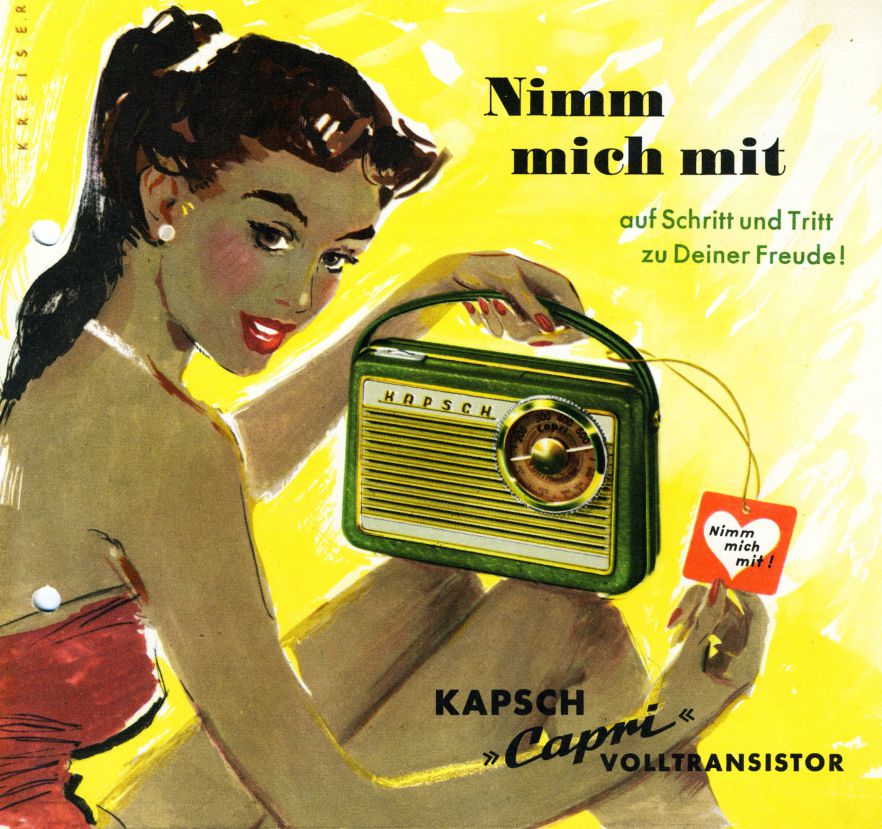

Hallo, hallo

Die offizielle Geschichte des Rundfunks hierzulande beginnt mit der Gründung der Radio-Verkehrs-Aktiengesellschaft RAVAG am 30. September 1924. Nicht nur als RAVAG-Aktionär schreibt ein Pionier der Informationstechnik und geschätzter Kopfarbeit-Kunde maßgeblich an dieser Geschichte mit: In sagenhaftem Tempo entwickelt Kapsch eine breite Palette an Empfangsgeräten. „Wer von Radio spricht, meint Kapsch“, heißt es in der Werbung. Und vom Radio sprechen schnell immer mehr.

Den RAVAG-Sendebeginn mit den Worten „Hallo, hallo, hier Radio Wien auf Welle 530“ und der Ouvertüre einer Wagner-Oper erleben am 1. Oktober 1924 rund 15.000 Hörer mit. Ein Jahr später sind es bereits 100.000 „Rundfunkteilnehmer“, die zwei Schilling Rundfunkgebühr monatlich für das zunächst ganz unschuldige Programm mit Unterhaltungsmusik, Hörspielen, Märchen und Bildungsvorträgen entrichten.

Leer geht hingegen Oskar Koton aus, dessen Radio Hekaphon schon seit 1922/23 ohne Lizenz und damit als Österreichs erster Piratensender on air war. Radio bleibt in Österreich bis 1995 eine Staatsangelegenheit. Als solche missbrauchen Ständestaat, NS-Regime, Besatzungsmächte wie auch die Große Koalition nach 1945 das Radio ungeniert für ihre jeweiligen politischen Zwecke. Bis es den Hörern 1964 schließlich reicht. 830.000 Unterschriften unter dem Rundfunk- Volksbegehren erzwingen die Rundfunkreform 1966, seit der es den ORF als öffentlich-rechtliche und nominell unabhängige Institution gibt.

10 Jahre kest und Kopfarbeit

Die KeSt ist nicht unbedingt ein Gesprächsthema, bei dem sich Unternehmen so richtig wohlfühlen. Für uns und unsere Auftraggeber ist das jedoch ganz anders: Wenn wir das Kürzel KEST bemühen, meinen wir nicht die Kapitalertragsteuer, sondern unsere Partner von der gleichnamigen Linzer Kreativagentur, deren Name den Agenturgründern Christoph Kerschner und Walter Stromberger geschuldet ist.

Gemeinsam entwickeln wir seit zehn Jahren passgenaue Formen und Formate zur Darstellung von Unternehmensgeschichte. Diese reichen von individuellen Grafikkonzepten für Festschriften und Bücher über Filme und Multimediapräsentationen bis hin zur Planung von Events und Jubiläumskampagnen.

Der Ertrag aus dem akkumulierten Know-how- Kapital von Kopfarbeit und KEST liegt in Form von elegant und stilsicher dargestellten Unternehmensgeschichten vor.

Das beweist auch unser Trophäenschrank: 2013 sind wir mit dem Caesar für die beste PR-Publikation in Oberösterreich ausgezeichnet worden. Und aktuell lässt uns eine neuerliche Nominierung mit Spannung der Preisverleihung 2014 entgegensehen.

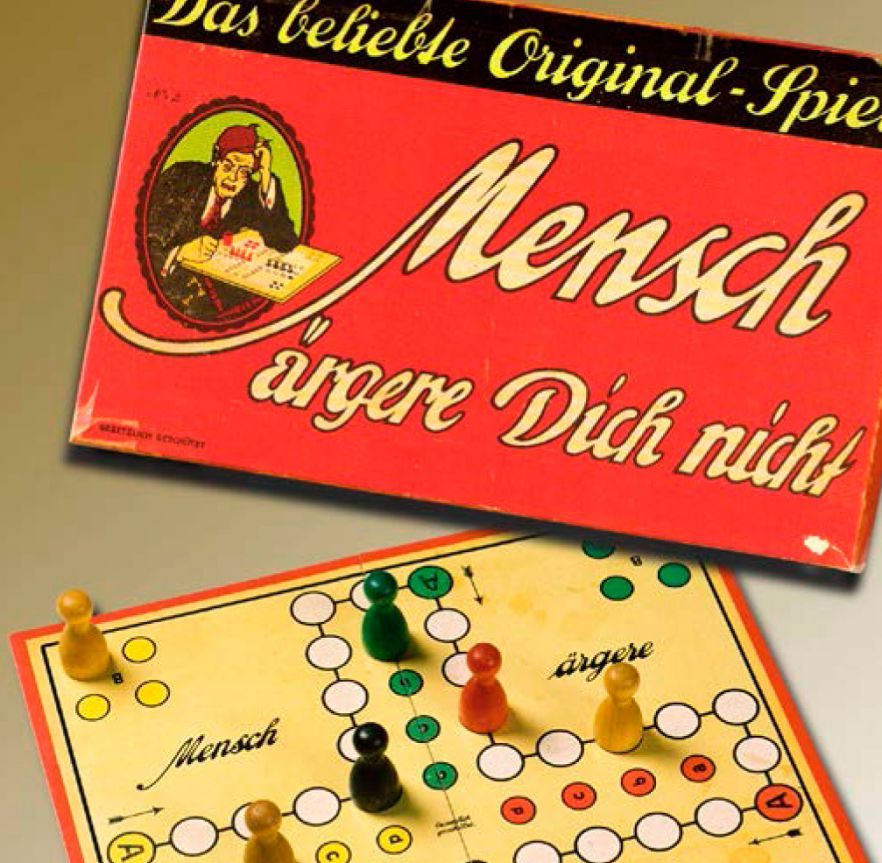

Frustrationstoleranztraining

Mit der Katastrophe des Ersten Weltkriegs begann 1914 nicht nur die Massenproduktion der ersten Massenvernichtungswaffen, sondern auch eines kleinen Stücks Massenunterhaltung: Friedrich Josef Schmidt gab die erste größere Auflage von „Mensch ärgere dich nicht“ in Auftrag. 3.000 Stück des Spiels schickte der findige Münchner an Soldaten im Lazarett, die sich damit die Zeit im Krankenbett vertrieben. Aus den Lazaretten gelangte das Spiel in die deutschen Wohnstuben und verbreitete sich in alle Welt.

Fast alle Welt, denn ganz so neu war Schmidts Spielidee gar nicht: Er übernahm sie vom indischen Brettspiel Pachisi, vereinfachte die Pachisi- Regeln und fertigte 1907 einen Prototyp. Obschon der Test in der eigenen Familie Erfolg versprach, blieb dieser vorerst aus – und Schmidt blieb auf den 1910 produzierten ersten „Mensch ärgere dich nicht“-Sets sitzen.

Ab 1914 verkaufte sich das Spiel dafür umso besser, nämlich bis heute rund 90 Millionen Mal. Der Erfolg des deutschen Nationalspiels konnte jedoch nicht verhindern, dass der Schmidt-Verlag 1997 selbst „Mensch ärgere dich nicht“ seufzen musste. Da ging das Unternehmen nämlich trotz seines erfolgreichen Longsellers in Konkurs und der Name samt Markenzeichen wurde von der Berliner Firma Karl Blatz Spiele übernommen.

Heimspiel in der voestalpine

Ein echtes Heimspiel war unser Auftritt am 3. Tag der Unternehmensgeschichte. Dieser wurde vom Netzwerk Unternehmensgeschichte am 21. Mai 2014 im Gästehaus der voestalpine AG in Linz gestaltet. Rund 50 Fachleute aus Archiven, Behörden und Unternehmen wurden anhand von fünf spannenden Referaten über die Bedeutung von Unternehmensarchiven für den materiellen wie auch den immateriellen Unternehmenserfolg informiert. Mit dem Veranstaltungstitel „Archive schaffen Mehrwert und Gewinn“ war bereits eine These formuliert, die von Vertretern wie etwa jenen des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, der Österreichischen Post AG oder auch der Internationalen Atomenergiebehörde gestützt wurde.

Erstes Fazit: Die unternehmerische Investition in das Strukturieren und Bewahren historischer Bestände lohnt sich. Zweites Fazit: Zeitgemäße Archivarbeit ist eine komplexe Materie, in die u. a. viele Rechts-, IT-, Sicherheits- und Marketingfragen hineinspielen. Wir nutzten den spannenden Tag über die Weiterbildung hinaus dazu, unsere Arbeit und unser Unternehmen auf einem Messestand zu präsentieren.

Kopfarbeit als Fahrtenschreiber

Bis in die 1980er Jahre zierte der „Mi håt A der Hödlmayr bråcht“-Aufkleber die Hecks unzähliger Pkw in Österreich. Mit diesem, für viele unvergesslichen Klassiker hat der Fahrzeuglogistiker Hödlmayr aus Schwertberg das wohl bekannteste Kapitel seiner Geschichte geschrieben. Die ersten 50 Jahre dieser, im Wortsinn bewegten Historie aufzuzeichnen war 2004 eine unserer allerersten Kopfarbeiten. Seither hat sich viel getan.

Von neuen Kunden, neuen Standorten und neuen Strategien erzählt „Unser Fahrtenbuch“. Für diesen Prachtband durften wir aus Anlass des 60. Firmengeburtstags erneut einen Blick in den Hödlmayr-Rückspiegel werfen – dieweil die Hödlmayr-Gruppe mit 1.350 Mitarbeitern in 16 Ländern und einem Jahresumsatz von 190 Mio. Euro einer grünen Zukunft mit energieautarken Standorten und Sprit- sowie Kilometersparprogrammen entgegenrollt.

Gäbe es den legendären Aufkleber noch, müsste Hödlmayr jährlich 1,5 Mio. Stück davon drucken lassen. So viele Autos transportiert das Familienunternehmen nämlich europaweit auf Straße, Wasser und Schiene. Beeindruckend, fi nden wir und freuen uns schon auf das große 70-Jahre- Geschichte-Service beim nächsten runden Geburtstag 2024.

Meine Damen und Herren,

hier kommt die Maus!

Schwungvoll wie die Titelmelodie der „Sendung mit der Maus“ begann der Siegeszug der Computermaus 1984 mit der Auslieferung des ersten Apple Macintosh. Zum Lieferumfang zählte die erste in Massen produzierte, langlebige Computermaus.

Ihre Erfindung geht jedoch entgegen anderslautender Legenden weder auf Apple noch auf das Xerox-Forschungszentrum PARC zurück, sondern auf einen genialen Tüftler namens Dr. Douglas C. Engelbart. Im Auftrag der NASA entwickelte er am Stanford Research Institute in den 1960er Jahren ein Gerät für die physische Interaktion zwischen Mensch und Bildschirm. Der 1964 aus Holz gebaute erste Prototyp einer Maus übersetzte die Bewegungen des Geräts über ein Rad in Cursorbewegungen auf dem Schirm. Am 21. Juni 1967 wurde es als „X-Y-Positionszeiger“ zum Patent angemeldet. Der NASA machte das, von ihren Erfindern ob seines Kabelschwänzchens „Maus“ getaufte Ding keine Freude, da es in der Schwerelosigkeit nicht funktionierte.

Die Fachwelt jedoch staunte umso mehr, als Engelbart die Maus 1968 in einer berühmt gewordenen Demo präsentierte. Xerox- Forscher befähigten Engelbarts Maus in den 1970er Jahren schließlich, dem Computer Befehle zu erteilen. Eben dieses gelehrige Tierchen entdeckte Apple-Gründer Steve Jobs anno 1979 – womit sich der Kreis dieser Geschichte schließt.

Angewandte Unternehmensgeschichte

Wenn wir dienstlich verreisen und dabei auch noch einen Autohersteller ansteuern, kann man bei uns eigentlich von Recherchearbeit in Form von Zeitzeugeninterviews oder Archivbesuchen ausgehen. Nichts davon war der Fall, als es uns Ende vergangenen Jahres zu VW nach Wolfsburg verschlug.

Anstatt uns Hals über Kopf in die Vergangenheit zu stürzen, wandten wir uns dort im Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen ganz der Zukunft entgegen: „Angewandte Unternehmensgeschichte – Perspektiven, Potenziale, Präsentationen“ war der Titel eines zweitägigen Workshops, den wir als Gründungsmitglieder des Verbands für Angewandte Geschichte mitgestaltet haben.

Als Ort unserer Begegnung wurde selbstredend eine geschichtsträchtige Stätte ausgewählt, wurzelt das heutige Stammwerk der Volkswagen AG doch tief in der NS-Zeit. Da hieß Wolfsburg noch pathetisch „Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben“. Daran erinnert die zum Teil in einem Luftschutzbunker eingerichtete Erinnerungsstätte, die wir im Rahmen unseres Workshops ebenso besichtigt haben wie die VW-Autostadt.

Eine Frage der Zeit

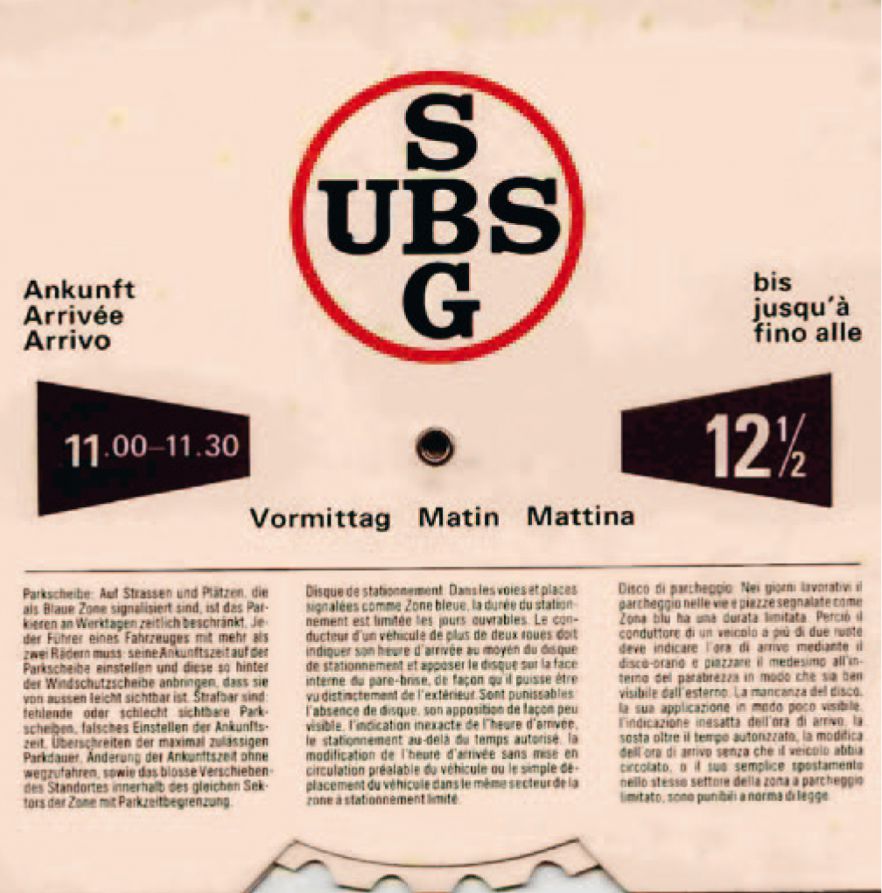

Seit die Parkraumbewirtschaftung um sich greift, schwinden die gebührenfreien Kurzparkzonen dahin – doch die als „Parkuhr“ bekannte Vorrichtung zum Anzeigen der Ankunftszeit gehört immer noch zur Grundausstattung eines jeden Autos. Und das seit den frühen 1960er Jahren, als die „blauen Zonen“ auch in Österreich heimisch wurden.

Die ersten neun Kurzparkzonen gab es ab 1959 in Wien rund um die Bahnhöfe und an der Mariahilfer Straße. Der Wiener Baudirektor Aladar Pecht gestaltete die zur Benutzung notwendigen Parkscheiben, die der Volksmund ihm zu Ehren auf „Pechtscheiben“ taufte. Wien zog damit mit Paris gleich, wo 1957 ein erstes parkscheibenartiges System zur Einschränkung des Dauerparkens eingeführt wurde.

Erst zwei Jahre nach Wien wagte mit Kassel die erste deutsche Stadt den Schritt von der stationären Parkuhr mit Münzeinwurf zur selbst eingestellten Parkscheibe.

Das veranlasste Verkehrsfachmann Dr. Weinmann von der Wiener Polizei – offenkundig ein Parkscheibengegner – zu einer despektierlichen Bemerkung: „Es wundert mich schon sehr, dass nun auch in Deutschland mit Parkscheiben experimentiert wird. Denn in den disziplinierten Ländern gab es bisher nur die Parkuhren. Die Parkscheibengrenze, die quer durch Europa geht, ist ja auch eine Charaktergrenze.“

Geschichte als Wertpapierdepot

Altunternehmer und Neopolitiker Frank Stronach weiß, worum es geht: um die Werte und die Wirtschaft. Die berühmte „goldene Regel“ des Austrokanadiers („Wer das Gold hat, macht die Regel.“) vereinfacht die Komplexität des Zusammenhangs von Werten und Wirtschaften jedoch über Gebühr.

Auch die vielen umfangreichen Leitbilder von Firmen, die ihre Werte und Überzeugungen ernsthaft refl ektiert haben, verschleiern trotz bester Absicht oft mehr als sie glaubwürdig vermitteln. Liegt es am austauschbaren Vokabular, an der geschönten Gestaltung durch beigezogene Werbeagenturen oder an der Dominanz reinen Wunschdenkens?

Uns scheint, dass es mit fehlendem Geschichtsbewusstsein zu tun hat. Immer wenn wir eine Unternehmensgeschichte lebendig werden lassen, bringen wir unweigerlich die tragenden Werte einer Organisation zum Vorschein – belegt durch eine Vielzahl an Situationen, in denen sie greifbar wurden. Diese Werte lassen sich umso glaubwürdiger darstellen.

So wird die Unternehmensgeschichte zum Wertpapier.

120 Jahre sanfter Massenverkehr

Im Jänner ist der stille Held unter den Massenverkehrsmitteln 120 Jahre alt geworden: die Rolltreppe. Ähnlich unauffällig und allgegenwärtig wie die Metalle von Plansee leistet sie ihre Dienste und befördert täglich hunderte Millionen Menschen. In unser Bewusstsein rückt sie erst bei Stillstand, wie beispielsweise im Pannenfall (und selbst dann funktioniert sie immer noch als Treppe, wie der Komiker Mitch Hedberg sagte).

Das war nicht immer so: Als die erste Rolltreppe am 16. Jänner 1893 in der Cortlandt Station in New York zu rotieren begann, empörten sich Zivilisationskritiker über die Degradierung des Menschen zum Stückgut. Von Menschen, die wie „Kisten, Kartons oder Vieh“ transportiert werden, sprachen die einen, vom „Endlosband der Moderne“ die anderen. Eine Sensation war das Endlosband mit den eingehängten Stufen und dem Handlauf allemal. Die zweite Rolltreppe diente folgerichtig als Attraktion im Vergnügungspark Coney Island.

Heute noch scheinen die aktuellen Rekordrolltreppen Coney Island-tauglich zu sein: jene in Moskau, die 126 Höhenmeter überwindet, ihre 800 Meter lange Kollegin in Hongkong und die 9 km/h schnelle Expresstreppe in Paris.

Die Zeit und ihre Zeugen

Menschen machen Geschichte. Umgekehrt macht die Geschichte auch Menschen und prägt sich in ihren Biografien ein. Erst in der persönlichen Erzählung wird greifbar, was es wirklich bedeutet, die Not der Kriegs- und Nachkriegszeit überstanden zu haben. Oder was sich ein Lehrling in den 1950er Jahren alles gefallen lassen musste, als Lehrjahre so gar keine Herrenjahre waren.

Bei Kopfarbeit haben wir das Privileg, Geschichte im Zeitzeugengespräch wieder aufleben zu sehen. Dabei inszenieren wir keine Frage-Antwort- Situation, sondern hören vor allem zu. Gerade das erfordert jedoch umfangreiche Vorbereitung. Weil wir wissen, wovon wir reden, kann ein Gespräch auch einen ganzen Tag lang dauern. Die streng vertraulichen Typoskripte solcher Konversationen sind nicht selten 80 bis 90 Seiten stark.

15 Jahre war unser jüngster Gesprächspartner bisher, 98 Jahre der älteste. Unsere Zeitzeugen kamen aus Russland, den USA, England, Frankreich, Italien, Tschechien, Rumänien, Deutschland und natürlich Österreich.